面向個人消費者兜售產品和服務,業界叫做2C(to Customer)是一個很大的概念,它也包羅萬業。另外還有一類業務,面向企事業單位兜售產品和服務,叫做2B(to Business)。在2B業務中政府類客戶采購是一個比較大的顆粒,由于這個部分和企業采購相比,還有一些自己的特點,最近從2B概念中又分化出一個針對政府部門采購的細分概念,叫做2G(to Government),這三個部分包含了所有的客戶。

每個企業在自己的行業內兜售產品或者服務(以下統稱產品),走通了一些路,熟悉其中的一些門道,有操作的方法和程序。大多數這些都停留在經驗和感性層面,雖然確實也實用,但應對變化和新趨勢能力不足。情況一旦發生變化,不知不覺掉坑、死亡。對于新入行的人來說,由于缺乏銷售經驗,走出青紗帳就更加困難。

如果我們對各種類型的采購者有切合實際的洞察,這樣就可以按圖索驥,變“”蒙著打為瞄著打”效果就好得多。

預制菜這個賽道嘈嘈好幾年了,雖然不能說是大熱,起碼也算是持續高溫,從過往的實踐來看,開拓這個賽道比想象的要困難很多。

像預制菜這樣的發明、創新很多。每天都有人發明新點子試圖向消費者兜售產品,他們之中絕大多數都會失敗,有少量賽道走通了,其中又有少量的公司走對路了,他的銷售通路就走通了,每個行業都是一將功成萬骨枯。

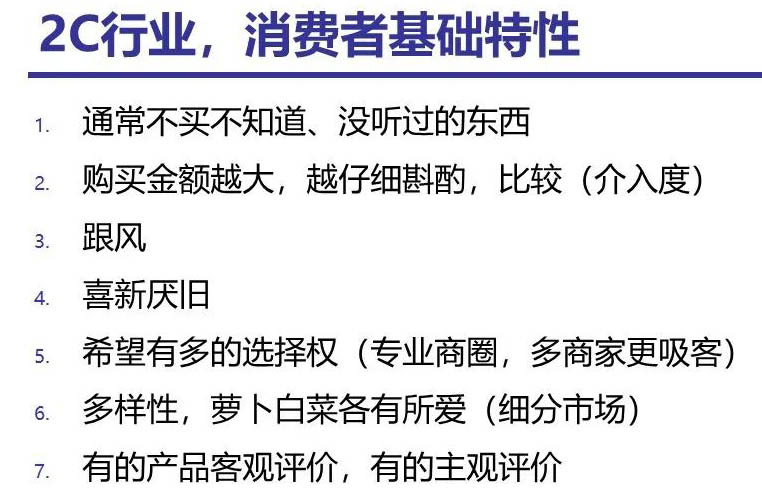

2C行業,消費者采購有什么樣通用的心理特征,如何利用這些特征?

1、消費者不買自己不知道的產品。

大多數消費品技術含量不高,生產工藝成熟,如日化產品、飲料、零食、服裝鞋帽、日用百貨等等。很多人就琢磨我也能做這些產品。

他們總是忽略了一個非常重要的問題,就是你的產品做出來上不了貨架。求爺爺告奶奶上了幾個貨架,你以為看到希望了,而實際上過幾月產品賣不出去,你的產品占有別人貨架空間,占著雞窩不下蛋,人家就把你的產品扔了,再上架就更難了。

其中的原因在于消費者不買自己不知道的產品,門檻不高,大家都想競爭有限的貨架空間,只有那些消費知曉的產品,有一定動銷頻率的產品才能活下來。

解決方案:①先小范圍驗證消費者需求,如果有自然銷售,動銷還可以,有較為理想的復購,就進行第二步;②在一個范圍內用街邊廣告,路牌廣告,互聯網小區域廣告轟炸,并且鋪貨到位,如果小范圍銷量仍然可行,并且有持續一段時間的理想的復購,這就算完成了0到1,就進行第三步;③廣告轟炸促銷跟上,周密策劃好,進行1到N的復制。

正面案例:喜茶、瑞幸咖啡等。(資料自己去找,節省筆墨)

反面案例:恒大冰泉。在沒有完成前面兩個步驟的情況下,自以為高端水可以用密集營銷的方法敲開市場,花了50多個億,最后錢白瞎了。

2、購買金額越大,越仔細斟酌,比較(介入度)

這一條看起來像一個人人都知道的常識,顧客買房子買車這些昂貴的物品肯定比購買一瓶飲料或者洗衣粉要慎重,購買貴重物品做出購買決策要糾結困難的多。

營銷學教科書輕描淡寫的提到了上述現象,引入了一個新的概念——購買介入度,顧客難以做出決策的叫做高介入度產品,容易做出決策的叫做低介入度產品。

實際上大多數人,大多數公司都沒有很好的理解和運用這一點,更不知道介入度這個概念。這是一個很有用卻被人忽略的概念。

銷售高介入度產品和低介入度產品的規律和操作方法是不一樣的,低介入度產品顧客從知道到購買的路途很短,高介入度產品則有相當長的一段距離;低介入度產品主要解決的問題是廣而告之,廣泛鋪貨,高介入度產品要解決廣而告之之后還要有很多步驟和方法勸服消費者。

正反案例:羅永浩發布手機,賣門票,可以讓鳥巢座滿觀眾。我講課有時現場調研“知道錘子手機的人舉手”,結果很多人舉手,然后“購買過錘子手機的舉手”,幾乎沒有人舉手。因為手機是一個高介入度產品,很多人即使打飛的去參加老羅的手機發布會,就是不掏錢購買老羅的手機。因為老羅是造勢能手,卻只有三板斧,沒有后續銷售手段,就解決不了銷售問題。

后來,老羅錘子手機公司關門了,老羅開始稿直播帶貨,做的還不錯,一年多好像還上了好幾個億的債務。因為帶貨都是低介入度產品,用戶看著老羅的面子,知曉就購買了。

我們再看華為、蘋果從造勢到銷售都非常強,勢能造的高,后續手段多,所以,像手機這種產品就賣的好。這兩家公司相比,蘋果戰略能力要強,華為的實踐性更強悍。老東家的事不想說太多,他們不喜歡別人逼逼。

3、跟風

顧客有排除風險的本能,你到了一個陌生的地方,中午吃飯你會找一家人比較多的館子,這就是跟風。

跟風是一種普遍堅固的習性,上溯到群居動物都有跟風的明顯特征。

商家自說自話,顧客認為有自吹自擂的成分,如果有很多人購買,這比廠商自己宣傳效果好得多。

有句老話說“寧賣一搶,不賣一搡(滯銷)”,可見古人也知道這個規律。

正面案例:店鋪自己人,雇人排隊制造紅火的現象;網絡通過水軍制造熱銷的現象;小米開發的“饑餓營銷(耍猴營銷)”,如果操作的好,都是一種很好的營銷手段。

反面案例:在不斷的聲討中,小米放棄了饑餓營銷,當然這里面有他的勢能無法支撐的因素,但營銷策略失敗,并且連續失敗不自知,沒有洞察到關鍵問題,不斷的放棄有效的營銷手段,沒有區分動能和勢能的意識,等于慢慢給自己放血。另外,有一家飯館,本來非常火,天天排隊,結果,他太想賺錢,密集開店,很快就門可羅雀了。當勢能無法支撐擴張時,其實就走下坡路了,比如中國餐館一哥海底撈也沒有領悟到這個問題,過于迅猛擴店,然后關了300多家,賠錢不是最重要的,最重要的勢能沒了,再撈回來非常非常困難。

多么痛的領悟,何況,我相信絕大多數商家并沒有深刻的反省的領悟。從在位者的角度說,可惜了。但是,他們的失誤、失敗給了別人機會,生意場上生生死死,生生不息。

后面的幾個特點有空再寫,吃飯去了。