文 / 黃博文

博志成創始人 博志成研究院院長

引言:

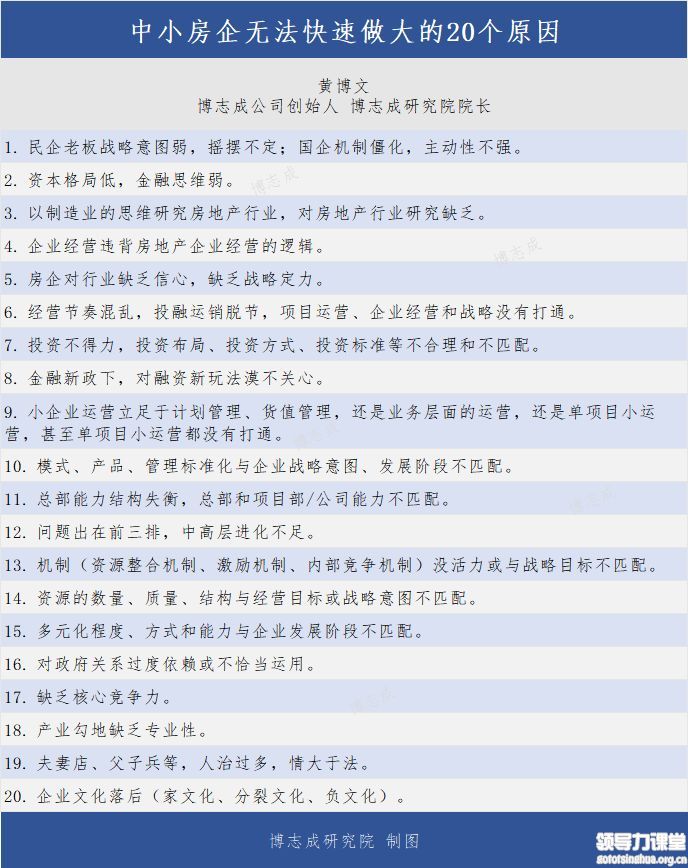

我從08年開始創業,到現在11年,接觸過很多很多房地產企業,做了大量的研究,包括方法論、體系建設,我的朋友們喜歡叫我“黃老邪”。我又是學數學的,喜歡總結,前陣子剛好在北大講課,今天也跟大家分享一下“房地產企業無法快速做大的20個原因”。希望大家不要對號入座,而要“知病醫病”,迅速調整,更歡迎大家來參加博志成的年中峰會,共同探討新形勢下的發展之道。

我認為,阻礙企業發展的,不是外部形勢,也不是行業趨勢,而就是我們自己;淘汰我們的,也不是競爭對手,而是客戶。

我看過很多企業,十年八年,反復去看,一直做不起來,總是說“體系不好,招不到人,拿不到地。”其實,是老板沒想明白,或者是沒下決定、容易搖擺。時而激情萬丈,時而覺得啥都沒得干。

第一個原因:“根子出在主席臺”,“老板缺乏戰略定力”。

對于民營企業,主席臺是老板;對于國有企業,則是體制。

我經常說,不怕企業規模小,就怕老板沒有欲望和野心。要把決心下定,把自己定的目標當做信仰。房地產行業是有機會的,一直都有機會,而且容易創造奇跡。在制造業,每年以翻倍的速度增長是不可能的,但是很多房地產企業就可以,比如中梁。

另外,在這個行業,“退”是不能的,也沒有“小而美”,所以你只能往前走。郁亮也說過,萬科到目前還沒有找到一條比房地產開發更賺錢的路。關鍵在根子,在老板,下沒下決心做起來。

做不起來的老板,有的無法突破個人定位或原來的管理風格,有的目標不明確,有的手段過軟,還有的則事事操心、無法放權、把握不好公司的治理關系等等。

第二個原因:資本格局低,金融思維弱。

房地產行業,不是勞動力驅動的,而是資金、資本驅動的。

我問一個企業,你們企業最大的優勢是什么?他說,我們的負債率最低。房地產負債率低是好事嗎?你看金融業、銀行業,那都是儲戶的錢,他自己是沒什么錢的,利潤率高吧?全球最會賺錢的公司之一,中國工商銀行。“得債務者得天下”,當然不是說負債率越高越好。但是如果沒有負債,或者負債率特別低,肯定做不起來,反而說明資金瓶頸很大。沒有負債,不是因為你優秀,而是因為你發展不夠快、資金需求不夠大。當然,要把握好度,負債高、風險也高。在房地產行業,有個基本規律就是借錢賺錢。房地產企業老板,一定不要用制造業的思維來做房地產。

另一方面,資本格局低的人,會使勁壓榨乙方。坑總包方、設計院、坑員工等等,結果倒霉的還是自己;還有一些,特別不愿意去談收購兼并,害怕上當、吃虧,失去控制權。

博志成在這兩年一直強調收并購市場的機會,建議某一家企業嘗試去收購,結果一到談判桌上,老板特別摳細節,一點點風險就怕得要死,要么還總是想自己操盤,非常排斥合作。這就是典型的資本格局低,金融思維弱。

中國不缺錢,缺的是老板格局、方法。房地產天生的金融屬性,很大一部分來自于我們的預售制度,否則根本無法做杠桿。而在房地產行業、企業發展的不同階段,要用不同手法打開資本,這就需要老板快速進步,否則,資金會變成企業做不大的最大瓶頸之一。比如說,在當前金融端收緊的情況下,能不能整合民間的資金呢?你們去思考。

第三個原因:以制造業、市場化的研究方法分析房地產行業。

過去,有的老板習慣通過跟行長吃頓飯,聽區長忽悠,受點刺激又去拿地。結果研判錯誤,決策反復,跟著投資和融資也變形,節奏全踩錯。

我們知道,去年第四季度,是拿地最好的時候,因為地便宜。而表面上,各個地方,包括合肥南京的招拍掛都流拍。在那個時間點,很多老板認為沒人要地,形勢不好,著急想轉行。事實上呢?過完春節就回暖。

那是一個很短的窗口期,年底與現在的地塊價格可能相差一倍。很多開發商后悔,說得不好聽,哪怕沒有能力開發,在去年第四季度拿地、現在賣地也能掙錢。這就是,錯誤的研判方法導致錯過拿地窗口期,融資方面也是一樣。

我經常跟房企的老板說,不要用行業本身的數據來預判行業未來。在去年第四季度,表面上土地沒人要,土地萎縮、調控趨嚴,用線性相關分析來看,很多人都覺得未來房子不好賣。線性思維方法很通用,很多時候也是對的,但在房地產行業,一旦用錯,就錯得離譜。

決定房地產行業走勢的,是非市場行為。在別的行業,企業的爹媽是客戶,但房地產企業一定不是,政府、銀行是爹媽,數據和客戶頂多是干爹媽。金自帶融屬性的行業,未來趨勢與市場當前表現沒有絕對關系。政治上、宏觀經濟上的數據不好,也有可能起來;但當房地產過熱的時候,即使經濟數據不好,政府還會往下壓,為什么?民生政治、系統性風險管控。

如果只看行業數據,忽上忽下的,就會被誤導。當然,對于城市研究來說,行業數據分析是必要的,關鍵在把握時機點,但不要以此判斷總體趨勢。

所以,回過頭來說,很多企業做不大,也是因為用別的行業的研究方法來做投融資的決策,浪費了機會。

第四個原因:換方向,對行業沒有信心。

由于沒有看準中長期趨勢,沒有把握本質,得出錯誤的判斷,所以更加缺乏行業信心。收縮、搖擺、保守,都是沒有戰略定力的表現。有的企業,口頭上說要發展、擴規模,實際上呢?一不把精力放在組織能力提升上,不愿意花錢雇專業高管;二來不會關注中長期組織能力建設,仍然是工程導向、制造業邏輯,鼠目寸光,不愿意合作、不敢收購兼并。根子上,有野心而無信心,這與缺乏正確的研判方法是有關的。

第五個原因:不懂行規。

我總結了10條房地產做大做強賺錢的基本邏輯,或者說基本方法。

先說說房地產行業的底層邏輯——

(1)用別人的錢賺錢,這是房地產行業的基本邏輯。

很多企業恰恰做不好,動不動說沒有負債,這可能是真傻呀。房地產企業要追求的,恰恰就是高自有資金回報率,哪怕利潤率低。為什么?有杠桿。這也是過去二十年,為什么做房地產能快速賺錢的原因和方法。不會用杠桿的企業或老板,都還沒入行,而這個門檻以后也會越來越高。

(2)用別人的資源賺錢。

房地產企業,要管好乙方。有設計院,有工程總包,甚至有專業拿地的、專業幫你找錢的機構,做的不好的,都喜歡自己干,請咨詢公司來也用不好、不會用。山東的一家客戶企業,就把我們的咨詢師、專家用得很好。他們的老板開玩笑說,現在對接的高管,天天跟著博志成跑,根本不想回家。高管怎么說的呢?他說,自己作為股東,陪著咨詢師專家,監督他們好好干活,還能跟著學習。這才是把乙方的能力用到極致,也是資源整合型行業里,真正懂行的做法。然而,很多企業都在犯錯,坑總包方,壓款的同時還要求人家提進度、高質量。

(3)賺時間的錢。

價值,只有放在時間維度上才能體現出來。比如說,一個項目,從拿地到開盤花了4年,像這種項目,肯定沒賺到錢,要么就基本上是幫銀行打工。我們所說的高周轉,也是在這一條邏輯里體現。一塊錢,1年轉1次和2年轉1次的收益,肯定是不一樣的,風險把控的難度也不同。有的企業,特別喜歡勾地,這里不是說勾地方式不好,而要忌諱圖便宜而勾地,追求賬面的高利潤率,但利潤表好看不代表自有資金回報率高,也就發展不快。

(4)賺規模的錢。

房地產企業,本來就是拼資源整合能力的。政府、銀行,基本上“嫌小愛大”。規模本身就意味著錢,意味著更好的信用、更高的收益率。所以,房地產沒有“小而美”一說,只會變成“小而沒”。

接下來我們說一下房地產賺錢的中層邏輯——

(5)去貨地比高的地方賺錢。小的城市,地方操作經常存在很多不規范性,外部發展環境的不確定性高,但不是不能進,要看實際情況,遵循高地貨比的投資原則。過去中梁、祥生能快速做大,主要是在三四線拿到了足夠多的貨地比高的土地。

(6)去資產價值高的地方。主要針對大型及超大型企業,有強大的資金實力。因為資產價值高的地方,門檻也高,地價往往更貴。小企業往往沒有勇氣,或者根本沒有資格。

(7)去金融機構看好的地方賺錢。

(8)通過關注政府的喜好來賺錢。

最后談一下房地產企業賺錢的2條頂層邏輯,也是博志成十幾年來一直在協助房企的重點內容——

(1)賺經營節奏的錢。

很多企業追求項目的高周轉,但實際上,企業更需要多項目一起高周轉。最極致的,是把公司的錢在每一分鐘都用起來。這就特別強調企業要有較高的大運營管理水平,能夠調整好節奏。拿不到地的時候,開工、銷售太快要命,錢都回來了,但花不出去,沉淀就意味著浪費、損失;或者,拼命地拿地,而銷售疲弱,這也是問題。只有把握好多項目的經營節奏,才真正能賺到錢。

(2)賺戰略的錢。

企業發展得好,根本還是在于模式,看戰略布局是否到位。但還是有很多人,包括老板們,對戰略仍然不關心。我在好多次會議上、包括和老板私下交流的過程中,反復強調,房地產行業未來還有10年新的黃金時期,但一定是智者勝的時代,“智”是什么呢?就是戰略,越往后,大家越能體會到。

上面我講到,房地產企業做不起來是不懂行規,或者說基本規則。

第六個原因:經營節奏混亂,投融運銷脫節,項目運營、企業經營和戰略沒有打通。

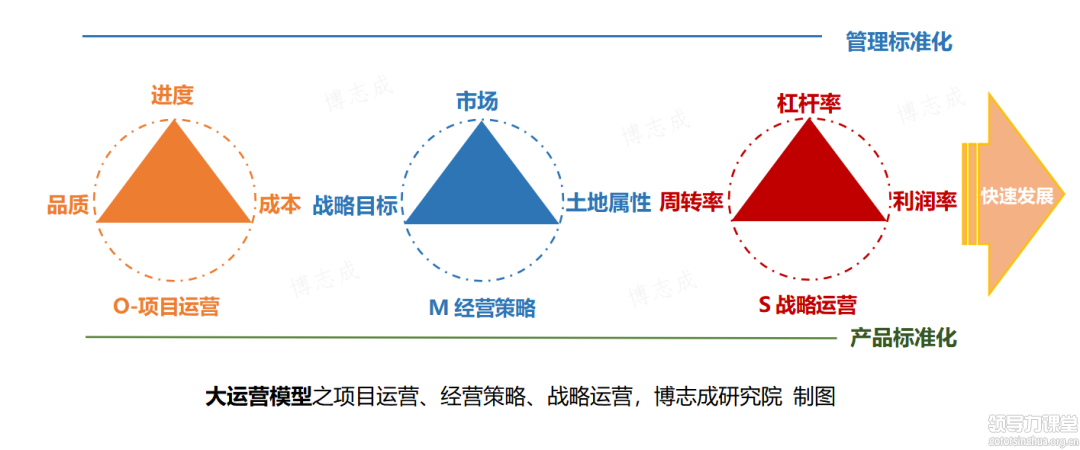

在運營層面出問題的企業特別多,房地產企業的業務問題,也多跟運營有關,我們建議,有條件的企業一定要搭建大運營體系。跟大家分享一個大運營模型,三個三角形,兩道杠。

第一個三角形——對項目來說,進度、品質、成本,是不是經常沖突?沖突是由什么決定呢?項目經營定位和戰略目標。

我給企業做培訓的時候,會問這樣一個問題:“現金流型項目,是保進度呢?還是要快速回籠?”客戶說,快速回籠啊;也有的說,保進度、控成本啊。然后我說,“你們說的都對,也都不對。”為什么?有可能保成本,也有可能保品質。

什么叫項目運營?我用三句話描述一下——通過計劃管理、貨值管理等工具,平衡進度、品質、成本三者之間的關系,通過這種平衡協調來實現經營定位和戰略目標的全過程。

很多時候,我們往往把計劃管理當做全部,其實那只是工具,計劃管理的本質在于協調關系、實現目標。

項目類型,是由什么因素決定的?

假設一塊地擺這兒,A城市有兩個項目,項目一在城鄉結合部,項目二在郊區,請問,兩個項目分別是什么類型、什么定位?

大部分客戶會說,項目一是剛需,項目二是類別墅、改善型。錯!在已知信息條件下,項目一也可以做大平層,高品質;項目二則可以做經濟類的別墅,高周轉,比如華夏幸福的別墅,幾乎就是白菜價,所以也不一定就是改善型。

項目定位并不是由土地本身的屬性決定的。第一個因素,市場,在上面的問題里,一沒有說這個城市在哪兒,不知道市場大小、價格趨勢,城市競爭情況;第二個因素,企業的戰略意圖,在這個城市的戰略目的是什么?當下缺不缺現金?在主要因素未知的情況下,就閉著眼睛做定位,一定是錯的。

所以,市場因素、土地屬性、公司戰略目標或意圖,三者共同決定項目的類型和路線,進而決定上面第一個三角形,即項目運營的平衡。

在數據指標上怎么體現呢?第三個三角形,周轉率、利潤率、杠桿系數。說白了也就是杜邦公式,ROE的分解版。

萬科是第一個用杜邦分解戰略的房地產企業。假設老板的目標是快速做大規模,那么最粗暴的是方法就是加杠桿,第二才是提高周轉率,第三是追求較高利潤率;如果老板的目標是實現適度的規模化并且賺錢,那么,有可能利潤率排在第一,周轉杠桿第二、三位。如果一個房企的財務部門,對這三個沒有做測算,那么,你們的公司在運營層面一定還沒有成體系。

多項目運營,也叫公司運營,根據戰略目標,可以有27種經營策略——三個指標,分別設定高、中、低,三的三次方,即27。然后,根據實際情況,來診斷企業經營策略與戰略目標是否匹配,怎么調整,運營體系的搭建和優化,也有了方向,而且這27種經營策略,不是一成不變的,一定是動態的。

戰略意圖由什么決定?老板的意志,老板的個性特點,以及老板結合行業趨勢、競爭狀態等得出的決策判斷,這三者共同決定公司的未來方向。老板的意志通過公司發展速度、公司經營品質,風險承受度得以體現,都屬于戰略運營的范疇。

項目運營、經營策略、戰略運營,是一體的,但是公司要想快速發展,除了這三個三角形,還不夠。

我們說,高速公路需要護欄,所以再畫兩條線。下面是產品標準化,包括產品(線)和服務,要實現中間的三個平衡,必須要有標準化作為基礎;上面是管理標準化,包括管控、流程、權責、績效、激勵、信息化、風險管理,還可以加上團隊,這就是一個完整的大運營體系。房企想要快速發展,都需要這三個三角形和兩道護欄。

當然,大運營的模型還有很多種,我在不同的課程、場景都做過不同的闡釋,但核心、本質是一致的。大家如果感興趣,還可以研究研究萬科的“金三角”(城市價值)——土地、客戶和產品,和“銀三角”(經營定位)——進度、品質和成本;這兩個三角內部和之間都存在互動關系。

一般來說,做得好的企業,往往在投資階段就確定項目的經營定位,類型、路線,然而很多小企業是拿完地、再去做項目的前期定位。

實現平衡,高周轉才是有砝碼的,否則,就完全依賴項目總的個人特質,或者拼公司資源。

第七個原因:投資不得力,投資布局、投資方式、投資標準等不合理和不匹配。

有的企業說,我們有投資標準啊,也做了投資布局的優化,但是不是內部相匹配的?或者跟戰略意圖匹配呢?目前招拍掛市場,越來越多小企業沒法做,或者想做但是沒有人才,硬著頭皮上,導致投資環節的效率低,甚至犯錯。我們知道,進錯區域,拿錯地,在過去十年的粗放經營時代,市場預期平穩上揚,但從去年開始,城市輪動、高位震蕩,拿錯一塊地就可能完蛋了。

第八個原因:金融新政下,對融資新玩法漠不關心。

不僅缺乏高周轉的意識和能力,運營層面也沒有相應的概念。或者是,除了老板以外,中高層都沒有運營意識,各部門脫節。運營不是一個管理部門,它跟各部門都有關。因為高周轉本質,就是把自有資金用到極致。無論是輕資產輸出、小股操盤合并報表,還是用別的方式,合作開發、提升內部資金效率。

中小企業融資確實不容易,但是要努力降低外部資金的依賴程度,變相融資,打開融資渠道。不光要跟銀行“要錢”,還可以向客戶“找錢”,銷售環節降幾百塊錢,相當于利息,但能加快回款;跟總包單位談墊資,相應地也得給人家可接受的回報,比如工期允許可控的延緩;收并購,可以找賣方融資,分期支付土地款,先給一部分,有時候能做到5倍杠桿,同時,操盤階段在前期快銷,現金狀況好轉后開始提價,平衡全開發期的利潤;還有,善用民間資本,比如中梁,真正做到股權的對外開放。

總之,有所得就要有所舍。跟國有企業合資,就得保障人家的安全;要求總包方墊資,就要保證人家的利潤可接受。

第九個原因:大多數中小企業的運營仍然立足于計劃管理、貨值管理,還是業務層面的運營,還是單項目小運營,甚至單項目層面的小運營都沒有打通。

第十個原因:模式、產品、管理標準化與企業戰略意圖、發展階段不匹配。

第九和第十這兩個,同前面講到的經營節奏匹配問題與大運營模型是相通的,不做過多解釋。

第十一個原因:總部能力結構失衡,總部和項目部/公司能力不匹配。

有的公司,總部太弱、不能發力,缺乏控制,一天到晚就是救火。總部能力弱或太強,都是失衡,往往與戰略意圖不相匹配。中小企業,要做規模,三個專業,錢、地、運營,如果都缺人,全靠自己做,是有問題的。開句玩笑說,楊國強也不是啥都會做,但為什么能把碧桂園做這么大?

第十二個原因:“前三排”。

這也是很多企業存在的問題。舉個例子,老人打天下,到后來,能力跟不上,打完天下,老板又沒有手段,開掉不行、留下又阻礙你快速進化發展。怎么辦呢?通過人力資源規劃,健全用人標準,優化步驟。還有一些企業,高管做業務很多年,經驗可以,但視野不夠。更重要的是,高管也需要從業務型人才轉向經營型人才、復合型人才。

第十三個原因:在機制問題。

機制包括什么呢?資源整合機制、激勵機制、內部競爭機制。有的企業,資源整合模式方式很僵化,錢、地,還是老板人為地說了算。激勵做得好的企業,企業發展一般都會很快。

第十四個原因:資源的數量、質量、結構與經營目標或戰略意圖不匹配。

很多企業,沒有戰略供應商和合作伙伴,不是很難做,而是觀念陳舊,簡單套用低價中標,忽略資源數量和結構對于運營、經營和戰略的支持性。

第十五個原因:多元化程度、方式和能力與企業發展階段不匹配。

中小房企,不建議過早多元化。我經常問有的老板,您年紀不大,就不想干了?大企業做多元化,是因為規模、階段和趨勢所向,但根子還是在賣房子上。

更名,是一種生存危機,國有企業講政治,超大企業可以也需要拿出一部分資源去探索。對于一般中小企業,單項目的多元化嘗試是可以的。但在未來三五年內,還沒有實現規模的企業,就要“一根筋、聚焦、專注”,直到團隊能力可以支持多元化。我們不是忽悠大家做規模,助力房企做大做強,既是我們的優勢,也是行業發展要求,沒有規模都是胡扯。

第十六個原因:對政府關系過度依賴或不恰當運用。

政府關系永遠只是錦上添花,不要寄予過多期望。做戰略、經營,一開始就要假設沒有政府關系,否則,你就會路徑依賴,習慣通過搞關系去彌補實力的不足和戰略的缺陷,但我們知道,真正的短板,只能靠自己補,以錯誤掩蓋錯誤,只會越來越糟糕。

所以,在此提醒老板,尤其是過去通過經營關系發展起來的房企,一定不能再依賴政府關系,更不能將企業發展預期建立在政府關系之上。

第十七個原因:缺乏核心競爭力。

都說文旅地產難做,但是為什么阿那亞做起來了,并且成為了一種典型模式。面對“房住不炒”的調控政策,要想“脫敏”“防震”,最好的對策還是形成自己核心的東西。

第十八個原因:產業勾地缺乏專業性。

產業勾地的坑,簡直太多了,這些坑,不要以為試試無妨,一個項目,拖個十年八年,基本上就黃了。前兩天我們給一家企業的產業地產模塊做診斷,最后發現,幾乎每個項目都有坑。真正做產業地產,很難,大部分中小企業我們都不建議去做,除非有過硬的本事,把資源整合機制建起來。產業、文旅,要做,但最好的時候是在住宅市場真正進入存量階段以后。

第十九個原因:夫妻店、父子兵等,人治過多,情大于法。

比如,江西的一家區域型企業,高管離職、或者轉成顧問,為什么?夫妻倆的決策,互相不說清楚,有時候下不同的指令。在這種情況下,再牛逼的高管,也是沒法存活的。我給他們提建議,要么,老婆回家或者老公回家,要么,改變溝通方式。再比如,中部的一家企業,父子兵,分不清什么是輔導,什么是干涉;還有一家,老子說不管,結果什么都在管;還有兄弟之間不合,要么哥哥開了弟弟自己管,留不住任何高管。其實不光是這些,還有同學之類的圈層人脈,用好了都是力量,用不好都是毒藥。

第二十個原因:家文化、分裂文化、負文化。

家文化,不是不好,也不是排斥家族企業,世界上最長壽的都是家族企業。但是,我們很多企業,尤其是老板們,對“家文化”的理解錯了,用錯了。對于企業文化,要么同化,要么走人。還有一點,“家文化”需要與時俱進,跟上企業的變化,當公司戰略意圖發生變化,“家人”的概念、“家人”的關系和規則,也要跟著進化。否則,這些文化都會在根子上制約企業的發展。

總之,中小房企無法快速發展,肯定還有別的原因,我只是根據這么些年服務過的房企案例,結合我們的方法論,總結了20條。

失敗者有千萬個理由,成功者也有千萬個道理。希望大家不要光拿著這20條對號入座,而要想辦法盡量避免這些錯誤,在反思中努力提升自己,摸準快速發展的命門。

黃博文:未來,進對城市是第一位的!

加多寶

加多寶 IBM

IBM 摩拜單車

摩拜單車 vivo\oppo

vivo\oppo 中興

中興 GOOGLE

GOOGLE