競爭優勢源于獨一無二的技能的發展,這種技能通過資源的不斷積累而形成。有五個因素促成了這種資源的積累,使技能更難以模仿,使這些能力更有助于持續競爭優勢的形成,其中一個很重要的因素就是時間。

時間布局是企業的一項極為重要的戰略。時間與學習的程度直接相關。一個企業通過多年的連續投資和學習獲得了某種資源或技能,它就比競爭者擁有明顯的優勢。企業通過時間布局贏得的經驗或學習優勢,是其他競爭對手在短時間內通過大規模投資而模仿該技能所無法企及的。美國西南航空公司就是一個很好的例子。多年來,美國西南航空公司尋求以在機場快速往返的方式來提高飛機的利用率。這樣,乘客上飛機、在飛機上享受服務、下飛機等都更為迅速。美國西南航空公司的努力如此有成效,所以公司的飛機每天能往返10次或更多。發現美國西南航空公司的成功歸因于有效的設備利用后,其他幾家航空公司也都開始學習如何提高飛機的往返次數。不幸的是,美國西南航空公司的競爭者們不能與之媲美。先前投入的時間不僅給予了美國西南航空公司去學習如何提高效率的機會,而且給予了它時間去修改有關條款,包括員工工作守則等B. 地域布局。

地域布局對企業競爭優勢的獲取起著重要的作用。在全球經濟一體化的大潮下,全球的產業受地域優勢的吸引,正發生大規模的全球化產業轉移和重組。某一特定的產業,由于地域和其他方面因素的影響,在經營上體現出了獨特的優勢。

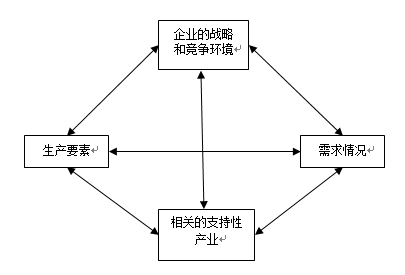

“競爭戰略之父”邁克爾·波特在《國家競爭優勢》中提出了產業集聚的“鉆石模型”,如圖1所示。他認為,生產要素、需求情況、相關的支持性產業、企業的戰略和競爭環境構成了產業地域優勢的四個維度。這個模型很好地闡釋了地域的吸引力和優勢。

圖1

生產要素。生產要素是指該地域是否聚集了高素質、職業化的員工,高質量的科研機構,完善的基礎設施,透明而高效的行政管理及充足的自然資源等。當地政府和科研及教育機構對這一因素起著極為重要的作用。據斯坦福大學專家羅文的研究,美國硅谷之所以能夠成為創業企業的“棲息地”,有八大特殊優勢,包括有利的游戲規則、高知識密集度、員工的高素質和高流動性、鼓勵冒險和寬容失敗的氛圍、開放的經營環境、與工業界密切相關的研究型大學、高質量的生活和專業化的商業基礎設施。

需求情況。一個地域的需求情況包括當地的市場規模、產品標準的合理性和該地域顧客的成熟程度。大容量的本地化市場規模使得企業通過本地化經營可消化大量的固定成本和研發的巨大支出,為進一步擴張到另一市場提供堅定的業務基礎。

企業的戰略和競爭環境。這一要素包括低于約束競爭行為的法律、法規及激勵機制、產業規范等。尤其是在鼓勵投資、知識產權保護、開放市場、打破壟斷、預防企業聯盟的形成等方面的政策,都會大大改善地域的投資環境和增強地域競爭力。

相關的支持性產業。相關的支持性產業的成熟度、規模、整體活力,都對地域的產業競爭力造成影響。產業集聚可以大大提高企業的運作效率、推動技術創新。

合理的地域布局給企業帶來的是巨大的運營成本的節約。根據原材料、供應商和顧客的地域分布性,對企業的生產制造基地、物流系統和渠道網絡進行最優化配置,可以大大節省物流環節的成本。

一個成熟的地域布局,能夠為企業帶來競爭優勢。以中糧集團為例,為了取得在色拉油市場的霸主地位,中糧集團為福臨門品牌斥巨資20億元在沿海一線由北向南重點布防,建立五大生產基地,從天津渤海、山東黃海、張家港東海、廣州南海到廣西北海,充分顯示了其精到的戰略布局。沿海的這五家油脂工業公司,可實行一次性采購、沿途卸貨,大大降低了原料成本。

C. 股權布局。

通過時間和地域布局,企業構建起了自己的全價值鏈。企業可以通過兼并收購的股權布局,實現多元化擴張并迅速成長為巨型企業。

從本質上來說,并購其實就是實現戰略布局的一種手段。戰略性并購是以戰略為導向的并購,即將并購行為作為企業實現戰略的有機組成部分來看待,企業并購的目的不是實現投機性的收益,而是通過并購來獲得或者強化企業的核心能力。

戰略性并購可分為以下三大類型:

產業整合型并購戰略。這類并購以擴大某市場或細分市場的市場份額為目標,常見于處于強勢地位的企業借此來提升對市場的控制能力和消滅或減少競爭對手。惠普公司與康柏公司的合并便是兩個同一業務類型的公司的合并,這種合并活動在商界越來越頻繁,如聯想集團收購IBM(國際商業機器公司)的PC(個人計算機)業務,阿里巴巴收購雅虎中國等。

產業擴展型并購戰略。此類并購以整合產品鏈或高度相關的產業群為目標,通常分為前向一體化和后向一體化并購。前向一體化有助于企業實現對成本和質量的控制;后向一體化則可使企業加強對銷售渠道和終端市場的控制。

新產業構建型并購戰略。此類并購以獲得核心技術并由此發展新的產品或相關產業為目標。但前提是,并購所獲得的核心技術或者資源是企業在新產業中建立競爭優勢所必須具備的根本內容。

不論是產業整合型、產業擴展型還是新產業構建型并購戰略,如果不能夠產生協同效應,就沒有完全實現其戰略價值。協同,正是股權布局的意義所在。

以高盛集團(簡稱高盛)為例,報道稱,2008年下半年高盛斥資2億至3億美元,在中國生豬養殖重點地區湖南、福建一口氣全資收購了10余家專業養豬場。高盛為什么要養豬?難道中國沒有更具投資價值的公司了?其實,早在2004年,高盛就開始布局中國農業市場。高盛在雙匯最大的競爭對手雨潤食品集團有限公司(簡稱雨潤)持有13%的股權,并在雨潤上市后持有股權52.86%,處于絕對控股地位。隨著中國養殖規模化、專業化的大舉推進,已抓住了加工環節的高盛當然不會放棄向對市場和價格更有影響力的產業鏈的上游推進,這就不難解釋高盛為什么會養豬了。

單從投資的角度來看,高盛落子生豬養殖業,不僅可以分散投資風險,還可以完善在中國的農業產業鏈上的投資,謀求更高的市場收益。由于國內生豬養殖業的集中度并不高,提前布局不僅可以降低進入成本,還有助于形成規模擴張的先發優勢。更重要的是,農副產品的競爭已然是整條產業鏈的競爭,高盛推進上下游一體化的布局符合產業發展趨勢。高盛投資生豬養殖業,是一種戰略上的股權布局。

加多寶

加多寶 IBM

IBM 摩拜單車

摩拜單車 vivo\oppo

vivo\oppo 中興

中興 GOOGLE

GOOGLE