企業做戰略管理時,常常用到三個著名的概念:關鍵成功因素,競爭優勢和核心競爭力。戰略管理主要有兩個分析方式:一是由外而內的產業結構分析及競爭對手分析,二是由內而外的資源本位企業觀。其中,關鍵成功因素對應產業結構,競爭優勢則對應競爭對手,兩者均從屬于第一種分析方式。而核心競爭力對應企業自身的資源、能力屬性,從屬于第二種分析方式。

太籠統的“關鍵成功因素”

關鍵成功因素是指一個產業中,那些最能影響企業在市場上取得成功的因素。通過波特五力分析找到影響因子,再找出其中的關鍵因子,即是關鍵成功因素。接著根據企業的關鍵成功因素具備狀況和戰略匹配度進行分析,得出企業對某一具體關鍵成功因素的戰略選擇:保持領先、強化發展、維持發展或減少投入等。

關鍵成功因素的出發點在于對行業的定義。在傳統商業模式下,企業面對的客戶和產品是較單一的,判斷還較為容易。但當今很多創新的商業模式是跨行業的,這時候要劃定企業的行業就存在較大的困難。

即使是比較單一的客戶和產品,其關鍵成功因素的確定也不像表面上那么簡單。例如,對于家電廠商而言,其關鍵成功因素中必然有渠道資源。但事實上,渠道資源可以分為家電連鎖賣場、直營專賣店、電子商務渠道等。不同渠道需要的資源能力相差甚遠,不是一個關鍵成功因素所能概括的。

此外,即使劃分清楚,行業中所有競爭者都追求相同的關鍵成功因素,最終只能導致關鍵成功因素的價格上升,產品價格下降,大部分競爭者只能獲得平均社會利潤,或者零經濟利潤(會計利潤減去機會成本)。因此,關鍵成功因素最終導致的是完全競爭或者壟斷競爭,對尋求持久絕對市場優勢地位的企業來說并不具備吸引力。

陷入循環論證的“競爭優勢”

競爭優勢指的是可以使企業比競爭對手更好地提供價值的差異或者不對稱性。即“你無我有,你有我優”。這種競爭優勢可以來自靜態的資源,也可以來自動態的能力。靜態的資源可以是企業自有的,例如,英特爾相對于AMD而言,持續快速的研發能力使其可以不斷推出更高速度、更強計算能力、更低耗費資源的CPU。

但由于競爭優勢強調差異化,能使同一行業的不同企業都獲得正的經濟利潤,這與關鍵成功因素不同。造成差異的背后原因是,關鍵成功因素主要應用在完全競爭或壟斷競爭市場,競爭者眾多,競爭對手的行為對企業的影響并不直接;而競爭優勢應用的范疇則主要在寡頭市場,有實力的競爭對手只有若干個,分析競爭對手的行為變得尤為重要,更要思考如何實現差異化。

但競爭優勢的概念有循環論證的嫌疑。看一種資源能力是否具備競爭優勢,要看其能否更好地提供價值。但在沒有實踐之前,如何斷定它能更好地提供價值?如果要等到實踐后才能斷定,但此時論證它是競爭優勢的意義又何在?

說不清的“核心競爭力”

核心競爭力概念是由美國企業戰略管理專家C.K.普拉哈拉德和G.哈默爾在1990年提出的,主要表明企業內部具備有價值、稀缺、不可模仿、不可替代、有組織性的資源和能力。

然而,同時滿足五個標準的資源能力是很難找到的。有很多資源能力單獨拆分開來并不滿足稀缺、不可模仿、不可替代的條件,合在一起卻能提供巨大的競爭優勢。可以這么解釋:是整體資源能力的組合滿足了全部五個標準,使企業獲得比競爭對手更強的市場地位,這難免形成“怎么說都對”的循環論證。

此外,由于核心競爭力的標準極高,有些標準又難以界定清楚,因此資源能力與企業績效的關系被神秘化。成功了,意味著你有核心競爭力;失敗了則說明你沒有核心競爭力,對企業的指導意義有限。

從商業模式出發的“關鍵資源能力”

商業模式是利益相關者的交易結構,關鍵資源能力則是支撐交易結構背后的重要資源和能力。簡單地說,關鍵資源能力指的是:支撐交易結構成立,企業“需要”具備的資源和能力。

這里需要強調兩點:

關鍵資源能力是相對于商業模式而言的,因此不同行業的企業可能需要具備同樣的資源能力組合,只要它們的商業模式相同。而對于同一個行業的企業而言,商業模式如果不同,需要的資源能力組合也不同。

概念中重點強調要使交易結構成立,企業“需要”具備的資源能力,因此是一個先驗的判定而不是事后的判斷。例如,在建立一個連鎖零售企業之前,就可以斷定它需要具備的資源能力,然后再去尋找具備這些資源能力的利益相關者,謀取合作,從而形成整個交易結構的配置。

要求一個企業具備以上全部資源能力是不現實的,即使全部具備,放在一個企業內部也是不經濟的。因此,實際上可以通過尋找具備這些資源能力的利益相關者,形成一個完整的交易結構,這就是商業模式。

如果企業選定了商業模式,需要的資源能力是可以預先判斷的,按圖索驥地去尋找合作伙伴也是可行的,因此,關鍵資源能力可識別、可設計,對企業而言更具備指導意義。

新概念:“有效優勢”

那么,到底具備什么特征的資源能力才有優勢?關鍵成功因素和競爭優勢存在局限性,核心競爭力過于寬泛。關鍵資源能力著眼于商業模式,能夠先驗地對企業“需要”具備的資源能力提出指導意見,清晰,可識別,可設計。為此,結合關鍵資源能力的概念和企業自身的資源能力水平,我們提出“有效優勢”的概念。

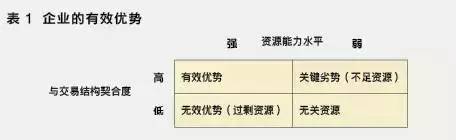

“有效優勢”指的是這樣一類資源能力:其水平超過市場平均水準,同時與企業的商業模式即交易結構的契合度很高(如表1)。

對于有效優勢的概念,有三個關鍵點:

第一,是否具備優勢,要看具體的交易結構而定。在某種程度上,除了“有效優勢”,剩下的三類資源能力由于都要耗散成本而不能創造價值,所以都是“劣勢”。例如,施樂研發中心的研發能力超強,但由于不能把技術創新轉化為商業模式創新,任由技術的價值耗散。這就是“無效優勢”,最終反而變成劣勢。反之,寶潔的內部產品研發創新能力未必最強,但是通過“創意超市”獲得了巨大的成功。本來“研發創新”屬于寶潔的關鍵劣勢,但通過恰當的交易結構設計,變成了有效優勢。

第二,資源能力的不足(關鍵劣勢)和過剩(無效優勢),要看具體的交易結構而定。每一輪商業模式的變革都意味著資源能力的重新配置。從制造轉型服務,原有的產能可能會從不足轉化為過剩,而原本的服務隊伍可能就會從過剩變成不足。

第三,資源能力的不足和過剩,要看具體的利益相關者而言。同樣一個資源能力,在企業A是過剩的,但對企業B可能是不足的,這就存在交易的可能性。因此,強化和保持有效優勢,把關鍵劣勢、無效優勢、無關資源等通過重構交易結構、尋求交易或者轉化變成有效優勢,是企業獲得持續優勢的有效途徑。

加多寶

加多寶 IBM

IBM 摩拜單車

摩拜單車 vivo\oppo

vivo\oppo 中興

中興 GOOGLE

GOOGLE