這樣一款互聯網移動產品,上線至今僅僅六年半時間,就成為了國內第二大的獨角獸,而且融資歷程一路順風順水:

2012年7月成立,天使輪數百萬;

2012年9月上線,A輪融資300萬美元;

2013年3月,騰訊B輪融資1500萬美元;

2014年1月,C輪融資1億美元;

............

從聯手騰訊到合并快的、收購優步,先后歷經20次融資,當年天使輪的70萬,如今已回報數十億。

滴滴的出現是站在了移動互聯網的風口上,互聯網習慣的改變,智能手機的普及,帶來了全新的商業模式。

不過,平臺型的商業模式往往會遇到一大難題——先有雞(乘客)還是先有蛋(司機)。乘客自然來之不易,吃螃蟹的司機更是鳳毛麟角。

這也是很多企業在初創期面臨的困局:如何用融資的第一桶金去推廣你的產品,尋找你的潛在客戶?

在《市值之路》課程中,張華光老師為大家揭秘,滴滴在初創期的成功之道正是掃街打車、補貼推廣,融入了線下地推的力量和手法。

現在很多互聯網企業在做的,包括阿里、騰訊布局的“新零售”,都是借助了資本優勢和線上流量優勢,在線下圈地搶占資源。

在張華光老師看來,互聯網的創業者應該深度地理解線下,手機APP只是讓交流方式更加便捷的工具罷了。誰能率先打破“互聯網迷信”,誰就有機會迎來線上到線下的融合,成為勝者。

“師傅,你有智能手機嗎?”

創業之前,程維在阿里巴巴工作了八年,從銷售負責人到產品運營經理。

從阿里出來后,對于創業項目,程維想過做家具電商,點評網站,企業培訓,先后都自我否決了,最終回歸衣食住行上,選擇了“行”。

滴滴上線前國內網約車還未普及,出行領域仍然面臨著尷尬的局面:乘客打不到車,司機載不到人,黑車又不安全。程維的目標就是填補這一空白,用更高效的方式解決問題,就像滴滴的口號:移動互聯網讓出行更美好。

滴滴的初始創業資金僅為80萬元(程維10萬,王剛70萬),這些對于異常燒錢的互聯網公司來說,連做個像樣的產品都遠遠不夠。

技術是團隊的軟肋,當時只能找外包公司,因為簽了一些出租車公司,產品急著上線,拿出的僅是漏洞百出的半成品——10次打車響6、7次。

創業半年后,公司賬面上僅剩下一萬塊錢,幸好等到了金沙江創投A輪融資的300萬美元——這也許是朱嘯虎人生最成功的一筆投資。

北京有近200家出租車公司,7萬輛車,10萬名司機,第一家和滴滴合作的公司僅有200輛。產品介紹會上,臺下20人有智能手機,大伙都面面相覷:這軟件是不是騙人的?最后安裝了8個客戶端。

撬動了第一家,接著找第二家、第三家,過程又費力又慢。程維嘗試找過政府部門合作,也沒有什么成效。后來他終于醒悟,滴滴打車要做起來得跟司機談,因為真正的受益者是司機,于是就有了龐大的地推團隊。

滴滴最早選擇的是火車站和飛機場的候車區,一般一個地點在一個時段保證3-4位員工,他們會將辦公地點設在出租車離開的必經之路。

出租車流動量大的地方就可以經常看到七八個司機圍著幾個年輕人,旁邊拉著橫幅廣告“滴滴省時省油更省力”。地推人員忙著給這些司機推廣產品,安裝軟件,解決各類問題。

在車流緩慢的時候上前給司機們發傳單,介紹產品,如果有興趣,就讓車停一邊,幫忙安裝APP。另外還去師傅經常加油或吃飯的地方定期介紹,安裝成功現場發放油卡、電話卡。

滴滴在北京的站點總共有8處,出租車駛過去的時候,地推的小伙子就沖過去,敲著玻璃窗問:“師傅,你有智能手機嗎?”有的就主動幫忙安裝,沒有就遞上傳單,買了手機后續聯系。

安裝軟件還需要控制好時間,一般在三到五分鐘,時間過長司機會不耐煩,有時候還要補錢安撫情緒。有的司機沒怎么用過智能手機,工作人員就按照流程手把手教會他們。

地推的方法看似很慢很辛苦,但是對于司機這個群體,點對點的口碑傳播確實是早期最有效的辦法。這些人如果裝了軟件得到了好處,就很愿意把信息分享出去,帶來更多的用戶。

另外,滴滴還提供后續的服務,滴滴的辦公室每周都有大量司機前來咨詢,或是反饋問題,不少都是抱怨沒有訂單,沒有乘客。

有的開著軟件,跑了一晚上流量,第二天就來算賬。滴滴打車的前期,遇到這種問題都是選擇賠錢,后來干脆給司機一周5元的流量補助。

除了流量高,還有耗電多,聽不到聲音,定位不準,經常死機.......根據這群測試用戶的反饋,技術人員改了十幾個版本,之后訂單漸漸多起來了,兩個月后,終于超過100個司機同時在線。

北京之后就是上海,程維帶著幾個人到上海打了兩周的仗,幾乎沒有睡覺,白天執行晚上修改方案。憑借老板的執著以及員工小米加步槍的精神,北京3個月的司機端安裝量上海僅花了40天。

就這樣,滴滴依靠地推積攢了第一批種子用戶。至于乘客,網約車整個行業都在燒錢補貼市場搶占用戶。那時打車幾乎不要錢,甚至倒貼錢給用戶,滴滴正是燒得最厲害的那一個。

孟子有言:“人有不為也,而后可以有為。”人只有知道什么是不能做的,才能做更重要的事。

當年的滴滴沒有把資金、精力集中投入在研發產品上,比如界面優化、功能豐富,而是通過線下地推、燒錢補貼盡可能快地搶占市場份額。

因為滴滴非常清楚,只有保持用戶的高速增長,才能夠持續融資,保證現金流不斷,才能在網約車大戰中生存下來。

這種為了實現最根本目標,能夠舍棄或犧牲的行為,就叫滴滴式的“戰略性放棄”,也是資本時代高效能的思維方式。

互聯網公司怎么玩地推?

除了滴滴,很多互聯網巨頭,甚至包括馬云的淘寶都是靠“中共鐵軍”地推起家的。APP線上推廣固然重要,地推的力量也不容忽視。

尤其在當下地推不僅成本更低,適合絕大多數公司執行,而且能帶來更精準的用戶。

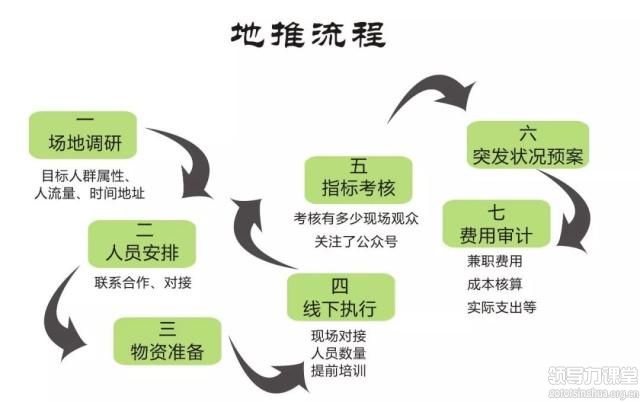

線上用戶獲取非一日之功,線下基礎設施打造,更需要日積月累的系統建設支撐。那么,互聯網公司應該怎么玩地推呢?下面是整理的一些方案:

線下地推可以簡單地分為四個階段:策劃準備階段、種子用戶階段、活動促銷階段和燒錢圈地階段。

策劃準備階段。在地推前要制定詳細的策劃方案。從公司的角度思考:地推的目的是什么,能得到哪些人的關注,能獲得多少注冊下載量,以及地推投入的時間和成本等。

從用戶的角度思考:提供的獎勵是否足夠吸引關注,下載后能否自發性地分享給他人,下載后是否會卸載,怎樣留住用戶,有沒有二次營銷等。

種子用戶階段。對于初創企業來說資金一般有限,因此第一批種子用戶定位要足夠精準,才能通過后期的運營成為核心用戶。

種子用戶的獲取成本可以昂貴一些,一方面可以讓用戶接受你產品可能性更高,另一方面用戶大能獲得更多的反饋,從而快速優化你的產品。

活動促銷階段。在經歷了融資以后,就可以依靠活動來吸引用戶,根據活動主題來做事件營銷,也可以針對某個地點進行地推,控制好成本。

比如某個節日,通過地推活動去創造話題,放大影響力來吸引用戶主動關注,最后從中篩選出精準用戶。活動地推不單是為接觸用戶,而應是品牌傳播為主,拉新為輔。

燒錢圈地階段。拿到了足夠的錢以后就要和競爭對手拼市場份額。這時候根據前面的經驗進行優化,迅速將模式復制到全市-全省-全國。滴滴就是在北京成功后進軍上廣深,直到全國各省市。

很多O2O公司都是通過大力燒錢做地推,以補貼的形式搶用戶:打車給優惠券,家政服務有補貼......瘋狂補貼催生了很多快速成長的O2O公司,誰融資多,誰敢燒錢,誰就有市場地位。

地推的1.0版本就是通過獎品刺激用戶轉化,簡單粗暴,在信息爆炸的年代效果已經忽略不計。受眾可能只是沖著獎勵來的,轉身就刪掉了,留存率很低,很難轉化成真實用戶。

地推的2.0版本則是“定制化地推”,發掘產品利益點和用戶需求點的交集,讓特定的用戶了解對應產品,消除地推可能產生的負面或不相關的感覺,真正實現從需求方到被需求方的轉變。

最后給總結四點建議,希望能幫助到大家:

1、潛在用戶比目標用戶更重要;

2、用戶需求比產品功能更重要;

3、用戶不了解產品就等于白費;

4、7次記憶法,頻率越高效果越好;

地推不是萬能鑰匙,需要天時地利人和,需要線上傳播的支持,只有真正懂用戶的才能贏得用戶。

加多寶

加多寶 IBM

IBM 摩拜單車

摩拜單車 vivo\oppo

vivo\oppo 中興

中興 GOOGLE

GOOGLE