三天之內,百度和高德讓原本用戶群體不很廣闊的收費軟件因免費而快速發酵成為驚動了全體小伙伴的行業事件甚至社會事件。高德公關在此番對抗當中完全落于下風,處處被動挨打,最終完全喪失了利好戰局。

實際上,高德此番并非全無機會,然而錯失一個小的時機并不可怕,可怕的是步步走錯,最終將自己拉進了谷底。

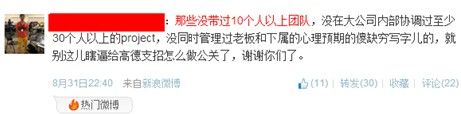

看看這條微博,筆者好怕怕,皆因記者出身,從未帶過10人以上團隊全部生涯都是孤軍奮戰,從未協調過30人以上的“破齋”,更從來不鳥所謂“老板和下屬的心理預期”,因此只能被高德的小伙伴歸位“傻缺窮寫字兒的”一類,還是特別“瞎逼”那種。

不過我們這樣的“傻缺窮寫字兒”的也許沒法像駱總編那樣找準陣營賺大錢,終歸還是要就這個行業以及行業中的人和事發發問,刷刷存在感。

冒著再被破口大罵的危險,筆者還是想就互聯網基因和互聯網產品與高德和高德的小伙伴們探討一下

一、互聯網心態比互聯網企業的名號更重要。無論是在高德的發布會還是在獨董周鴻祎的證言中,我們都能清晰的了解到高德“希望”盡快成為一家標準的互聯網公司。那么這里面至少隱含了兩層意思,一是高德此前并不是一家互聯網公司,二是目前高德作為一家全新的互聯網公司還缺少互聯網公司面對產品和市場的經驗。互聯網公司大多以用戶、產品和市場為目的,從行動上,企業需要圍繞這個大的目標設置組織機構、理順產品體系、調整市場策略,高度重視時間窗口、市場機遇和消費者關注點的變化,利用互聯網提供的便捷加快運轉和溝通的速度。可以說,真正擁有“互聯網企業的心態”是一切之先,要讓整個企業的基因因互聯網而發生逆轉,必須“雖九死其猶未悔”。那么在真正的具備互聯網企業的心態和意愿之前,任何大佬的口頭“加持”都只是旁枝末節,不會對企業的運行起到多少推動。

導航市場長期以來發展并不快速,高德正是由于同傳統的導航廠商相比,不是那么傳統,具備更多的互聯網氣質,能夠順應時代的需要快速轉向互聯網乃至移動互聯網,才獲得了更多的機遇(其中自然包括阿里和周鴻祎的青睞)。那么既然因互聯網而獲益,又為何對成為互聯網企業充滿了矛盾心理、從CEO到產品、公關甚至外腦全然沒有做好準備呢?既然打定主意要趟互聯網這潭紅海,又何必對利潤豐厚的舊世界戀戀不舍呢?想要做壯士斷腕的英雄人物,又放不下碗里的紅燒肉,此次的“精分”式應對也就不難想象。

二.互聯網企業的核心是互聯網產品。高德導航確實是一款很棒的產品,但基于導航業對汽車產業的依賴,用戶定位為“車主”群體,和“有車的互聯網一族”雖然有極高的重合度,但下沉到具體的功能開發,就有可能產生偏向。

高德在這番攻防戰后,似乎有理由委屈。偌大的企業、如此眾多的相關人員、繁冗的財務流程、各決策者之間溝通也要損耗時間、信息共享和互通也不是幾分鐘能搞定的事情。然而這些說法在“企業中心”的認知中是可以理解的。在一個變化緩慢甚至基本不變的市場中(或壟斷市場),傳統企業以企業為核心,評估產品或市場行為的成本、設置相應的組織機構、協調各單位,經過較為長期的推進為產品設置時間節點,最后制定市場推廣策略。簡而言之,這種內向式的企業心理會從自我出發,想好“我能做什么”,再去想“用戶是否需要“,最后判定“我要做什么”。

互聯網企業恰恰相反,他們必須要跟隨用戶和市場的變化去考慮“用戶需要什么”,然后在極短暫的時間內確定“我要做什么”,最后快速調用優勢資源解決“我做不到做什么”的問題,從而以市場和用戶倒逼的方式為用戶在最短的時間內提供產品,搶占用戶,其效率要遠遠高于傳統企業的風格。

這也是為什么高德多年打磨的導航產品只能夠在品牌、用戶認知方面壓制百度導航,在準確度、效率、便捷性、服務等方面無法形成絕對優勢的原因。

三、“光速級”反應速度不僅是公關團隊的要求。以同樣介于傳統企業和互聯網企業之間但玩的很好的小米為例,雷軍曾經詳細講述過小米的架構和運轉系統,這家快速擴張的企業員工數量在3年間由幾個人擴張為2400人,但沒有遭遇嚴重的“擴張病”,產品推出節奏感極好、市場匹配非常適當、用戶服務系統反饋也堪稱一流,這就是典型的“互聯網基因”——由用戶和市場需求倒逼企業運轉。小米組織架構沒有層級,基本上由核心創始人-部門leader-員工三個層級構成,任何一名創始人都能夠“一竿子插到底”,在任何需要的時候起到快速的決策作用。小米很少開會,除每周一的例會之外很少開會,沒有季度總結會和半年總結會,因而溝通十分快速,成本也很低,如果企業遭遇突發事件、工程師想到一個極具創意的電子,都可以高效的獲得決策者的批示。

以高德來看,企業規模遠遜于百度阿里、跨行業的深度不及小米,而前行者都能夠以快速轉向為第一要務,高德還有什么理由怨天尤人呢?

加多寶

加多寶 IBM

IBM 摩拜單車

摩拜單車 vivo\oppo

vivo\oppo 中興

中興 GOOGLE

GOOGLE