中國正步入一個嶄新的消費社會。十年之后,中國的個人消費總額將翻一番,成為僅次于美國的全球第二大消費市場。然而,中國的個人消費支出水平比歐美各國低了很多。中國政府已經有所反應。在“十二五”規劃中,擴大內需成為政府的首要任務。這對廣大的消費品企業無疑是利好消息。

從2005年起,麥肯錫每年開展一次大型中國消費者調查。我們訪談了60多個城市的近5萬名消費者,其收入、年齡、地區、所屬城市集群和城市層級都不相同。他們代表了中國80%的GDP、90%的可支配收入以及50%的總人口。與往年的報告一樣,麥肯錫發布的《2011年度中國消費者調查報告》是對中國城鎮消費者購買行為的深入研究和總結。

該報告重點闡述了三個方面的調研結果。首先是中國消費者當下的消費信心和消費模式。其次是消費市場的未來增長點以及不同品類和區域的增長差異。再次是消費需求的變化以及其影響因素。針對消費品企業,報告也提出了六大建議。主要調查結果如下:

盡管通貨膨脹壓力增大,中國消費者對未來收入仍然信心十足;

消費取舍行為大幅減少;

初次購買對消費增長的重要性減弱;

中國消費者接受陌生產品的速度很快,這是新興品類消費增長的源泉;

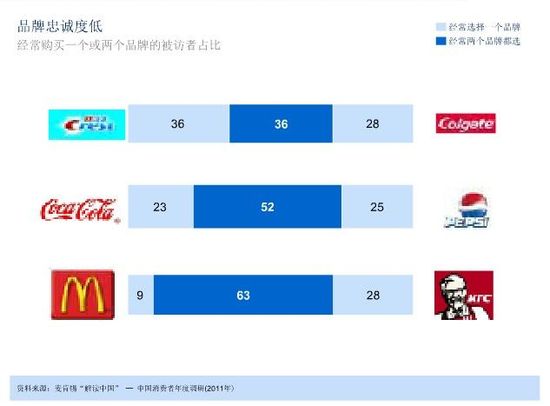

品牌高依賴度和低忠誠度并存;互聯網尚未成為消費者獲取產品信息的重要來源;

社交媒體發布信息的可信度有了大幅躍升;

一路高漲的消費信心

在通貨膨脹的背景下,中國人的消費信心和消費模式是怎樣的?

首先,我們發現消費者對未來收入預期比去年更樂觀。這種信心支撐著他們的購買行為。58%的被訪者預計其收入下一年會增長。這個比例在2010年僅為39%。美國是34%,英國僅為22%(示例1)。

情感因素日益影響著中國人,尤其是富裕人群對品牌的選擇。

其次,增加開支的消費者與去年持平。他們或買得更多,或買得更頻,又或是買得更貴。平均而言,約50%的被訪者認為通貨膨脹是主因。35%的人坦言消費升級即購買了更貴的商品,這比去年的26%有所上升。60%的被訪者是購買數量或次數的增多。

最后,今年只有5%的消費者增加開支因為初次購買某種產品,這比去年20%大幅下降。這表明許多品類在中國市場日趨成熟。

捕捉消費增長新源泉

十年前,吸引新消費者是推動消費增長的關鍵動因。如今,初次購買的重要性正在削弱,除了昂貴的大宗產品(如小汽車)或者是小眾商品(比如香體液)。從地理區域看,某些品類的滲透率在經濟相對較發達地區已經很高,但在欠發達地區仍有著十分廣大的未來消費群。鑒于市場增長源泉的復雜性,本報告將從消費者能否買得起、能否買得到、是否熱衷該產品等三個角度闡述。

能否買得起

對于許多存在了10年以上的品類而言,依靠初次購買促增長的空間十分有限。比如家用電器、個人護理產品、食品和飲料以及服裝,已經滲透到超過50%的城鎮家庭中。2006至2010年,全國范圍內的手機銷售額以年均7%的速度增長,而此前5年的年均增長率高達21%。如今,97%的城鎮家庭已經擁有了手機。因此,企業必須要說服消費者購買更多的同類產品、增加購買頻率或數量,或是購買更貴的產品。

能否買得到

毋庸置疑,銷售網點分布廣泛的企業往往能夠迅速在不同地區吸引到消費者。康師傅是中國最成功的食品飲料生產商之一,它下屬有500多個銷售企業以及100多個物流倉庫。這幫助康師傅有效將其品牌的知名度轉化成消費者實際的購買行為—78%聽說過康師傅茶飲料產品的被訪者曾經購買過。而同類競爭者這個轉化率一般在45%至65%之間。

是否適應消費者

迎合中國人口味,改良產品性能以適應消費者也是一個好辦法。經驗顯示,中國消費者能夠快速接受他們以前并不熟悉的產品,這為新興品類的增長提供了可能。增加適用場合也是有效方式。以前,中國人買巧克力大多是送禮。瑪氏公司的德芙巧克力是中國首個外國巧克力品牌,它以“寵愛自己”為營銷定位,鼓勵消費者自己購買巧克力。如今,德芙成為中國巧克力市場的領先品牌。此外,改良產品以適應中國消費者的偏好,而非強求他們改變。四年前,百事公司推出了純果樂果繽紛—混合型果汁飲品。如今,88%的消費者聽說過,38%買過。純果樂果繽紛是百事上海研發中心專門針對中國消費者推出的新產品。

與眾不同的中國消費市場

中國消費者對品牌的期望持續上升。一方面,基本功能,如耐用性、舒適性和口感等在中國的重要性遠高于發達市場。另一方面,在不多花錢的前提下,消費者對使用的便捷性及優質服務等精細功能的需求也越來越高。

有意思的是,中國消費者對品牌的高依賴度和低忠誠度。他們對品牌的重視程度遠遠超過了價格或渠道,認為品牌產品比非品牌產品更安全、質量更高或更為可靠。但是,中國消費者對品牌的熱愛并未轉化品牌的忠誠度。他們習慣于在多個品牌中選擇,日常購買的品牌數目也在增加。示例12揭示了中國消費者在不同品牌之間游移,即使是在購買牙刷、碳酸飲料等這些在發達市場中品牌忠誠度較高的品類時也一樣。例如,一半的被訪者既喝可口可樂也喝百事可樂,63%的被訪者表示他們會經常光顧麥當勞和肯德基。

六大建議為消費品企業支招

一、區域擴張。

許多跨國企業至今仍只盯住少數幾個大城市。但生活在約700個三、四線城市的居民貢獻了60%的中國城鎮消費總額。因此,企業應盡早、盡快向三、四線城市擴張。當然,企業也應考慮擴張方式:先謀站穩腳跟,再圖擴張。麥肯錫的CLUSTER MAP有助于企業優化資源的配置。

二、因地制宜的增長策略。

奉行全國統一的營銷戰略是行不通的。只有了解特定產品在具體地區的增長潛力和背后的動因,企業才能制定出因地制宜的戰略,實現銷售增長的最大化。如果產品市場滲透率高且價格較低,那么企業就應說服人們購買更多產品或升級消費。營銷方式和店內執行也需要因地制宜。由于三線、四線城市的傳統通路盛行,商品促銷比服務質量對當地消費者更具吸引力,因此營銷方式可能與一線城市有很大不同。

三、細分市場的品牌戰略。

隨著消費者的辨識能力越來越強,單一大品牌如何滿足廣大細分市場的需求成為企業面臨的一大挑戰。面向特定消費群體的企業必須要能強調產品與眾不同的先進功能或與之建立情感聯系,才能挽留消費者。

四、注重高性價比而非打價格仗。

即使是在通貨膨脹的情況下,單純降低價格也很難滿足中國消費者。強調物有所值而非單純低價更受歡迎。例如,費列羅的健達巧克力通過宣傳其富含營養牛奶、適合兒童食用且形狀新奇好玩來體現物有所值。

五、營銷工具現代化。

傳統大眾媒體盡管成本高,但至今仍至關重要,互聯網尚未能取代它。店內促銷活動、店內廣告等多種其他媒體渠道的可信度也正在上升。同時,相對企業主動出擊,消費者更信任其他用戶的意見。這就是說,企業必須認識到網絡社交平臺的影響力。

六、發展電子商務。

線上銷售的重要性越來越突出。企業可以選擇建立自己的網站,或者借助其他互聯網銷售平臺。企業必須確保消費者線下或線上的購物體驗是一致的,消費者網上購物看重的是購物便利性和價格透明度。他們仍喜歡到實體店試用產品并了解促銷信息。

很明顯,中國消費者越來越成熟,消費經驗也越來越豐富。任何單一的方法都無法完全贏得他們,而且還會錯失市場機遇。而且,變化如此之快,過去適用的戰略未來不一定還能繼續適用。只有具備靈活適應能力及創新技能的企業才有可能與中國消費市場的快速發展保持一致步調。

加多寶

加多寶 IBM

IBM 摩拜單車

摩拜單車 vivo\oppo

vivo\oppo 中興

中興 GOOGLE

GOOGLE