人手不夠?人才不夠!

今年上半年,筆者與一位同學聊起了中美貿易摩擦與企業運營之間的關系。這位同學是一家手機屏幕生產企業的合伙人。他說,為了達到有效避稅的效果,他們公司的制造基地進行了一次戰略轉移,很多工廠搬到了海外勞動力更為廉價的地區,除了派一些老師傅出國進行技術支援之外,大量工人實施海外本土化招聘,這樣國內的工人就產生了冗余。從年中開始,在老板的倡議下,公司開始組織裁員。人力資源部老總也是他們的合伙人之一,過去分管營銷中心,堅信“不能轉化為利潤的就是成本,工資高則意味著人工成本高,降低人工成本自然能省出利潤”。在這一指導思想之下,人力資源部把員工的工資表拿出來,從工資高的員工開始裁起。

我問他:“那要是剩下一批不能干的員工,怎么辦?”

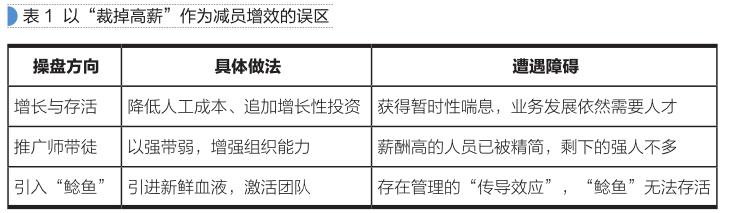

他說:“按照現任人力資源部老總的想法,在公司效益不好的情況下,人工成本就是一筆很大的開支,將工資高的裁掉,可以達到一石三鳥的效果:

增長與存活。將省下來的人工成本用于公司增長性項目的投資,為公司獲得寶貴的休整機會,蓄力開拓下一階段的市場。

推廣師帶徒。留下的人即便能力弱一點也沒關系,可以由能力強的人去帶他們,帶出來之后又是一批‘強人,不僅節約了人工成本,還打造了學習型組織。

引入‘鯰魚。借此機會從外部招聘幾個有活力的新人進來,攪一攪組織這潭‘死水,活躍一下組織氛圍,讓團隊更有活力和戰斗力,讓老油條們產生危機感,從而重新振奮起來。”

問及上述舉措的效果怎么樣時,他緩緩說道:“老實講,我對公司人力資源部非常不滿意!”

“為什么?”他搖了搖頭無奈地說:“因為他們現在又開始招人了。之前能干的人大部分被裁掉了,剩下的拿著低工資,看似節約了成本,但他們的能力也著實很弱。公司業務還在上升發展階段,總不能靠這批人勉強維持,所以人力資源部只能花錢再招一些能力強的人進來。”

這樣的人力資源部,著實令人痛恨!

從價值本質而言,人才和商品有著相似性。在市場經濟環境下,一個商品的價格高,往往代表兩種情形:一是商品本身價值很高,即帶有稀缺性;二是商品能夠滿足人們的炫耀性消費。對于人才這種商品而言,仍然要遵循這一市場法則——他的工資越高,從大概率來說,對應的能力(稀缺性)或品牌效應往往越強。如果只是按照工資的高低去裁員,那么很有可能把能干的人裁掉,但并不能達到提高人工效能的目的。這就像利用抗生素治病一樣,有時候真的是“殺敵一千,自損八百”。等到公司想要用人的時候,卻發現竟無可用之人。

是“人手”真的不夠用嗎?不,是人才不夠。

鯰魚效應?傳導效應!

那么,引入“鯰魚”是否就能如愿激活團隊呢?很不幸,效果不是你想象的那么明顯,因為企業文化有傳導效應。

試想,一個新員工剛剛來到你的團隊,初來乍到,他是會為了充分展現自我把原有團隊弄得“雞飛狗跳”,還是先暗地里觀察老員工的行為并努力融入團隊呢?顯然,他不可能無視原有團隊的氛圍,盲目地“展現自我”,否則一定會遇到“組織的排異”。一個人說他不好也就罷了,如果整個團隊都不認同他,作為公司老板,難道要為了一棵大樹而放棄整片森林?

“鯰魚”作為空降兵,生存下來是第一要務,因此他只能先觀望,待融入后再找機會展現。如此一來,老板看到的就是,在一群老油條的“熏陶”下,“鯰魚”很快也變成了“慢魚”。千萬不要忽視企業文化的傳導效應——新員工參照老員工,老員工則參照管理團隊。因此,一個企業如果不能由上至下地作出改變,改變組織文化、組織氛圍,僅寄望于一兩條“鯰魚”來攪活死水,那注定不能成功。

2018年5月,筆者去英國劍橋游學,順路參訪了著名的Mini cooper汽車制造廠。在他們的裝配廠區,映入眼簾的不是大群忙碌的工人,而是大面積出現的以ABB、KUKA為代表的機械手臂。在裝配廠區,每100平方米左右的區域,大概只有一兩個工人。據廠區的華人工程師介紹,他們是從5年前開始大批量使用機械臂的,原先100平方米的廠區需要8個工人。

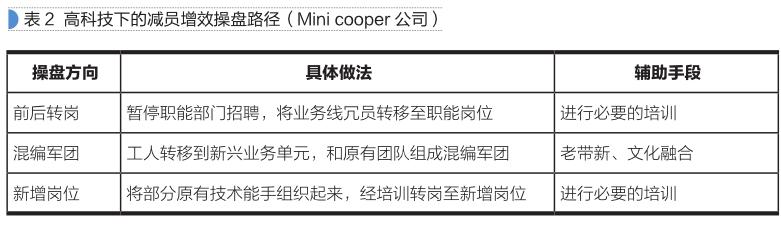

出于職業敏感,筆者快速地在心里計算了一下這5年內他們的裁員數。如果按照純理論推算,他們的裁員比例應該在50%-70%之間——這應該是一次大面積的裁員。不料這位工程師告訴我說,由于歐洲工會力量的強大,企業是無法做出超過20%的大規模裁員的。他們最近3年的員工流動率,算上主動和被動離職,也不到15%。那么富余的人去了哪里?這位工程師給出了三個途徑:

前后轉崗。公司決定引入機械臂的那一年,就暫停了所有職能板塊包括人力資源部、財務部、客服部等的人員招聘,只出不進,將業務線多余的人員轉崗至職能線,在提供必要培訓的基礎上,讓這部分冗員從事支持性崗位工作。

混編軍團。將約20%的工人轉移到了由該公司控股的新興業務單元,他們和原有團隊組成一支新的業務團隊,開展新的業務工作。

新增崗位。引入機械臂之后,出現了一些新增技術及支持性崗位,如機械臂的調試、維修,后臺中控、調度等。該公司將部分原有技術能手組織起來,由機械臂廠家提供相關業務培訓,在此基礎上將其轉至新增崗位工作。

Mini cooper公司的上述舉措確是一套很有意義的實踐,筆者將其高科技生產進化后的減員增效操作思路概括成一個表格(見表2),供大家參考。

減員即裁員?結構性調整!

在企業中,人才似乎永遠處于一種相對過剩或相對不足的狀態。如果一家企業是在向前發展,那么看似多余的人才可以通過轉崗、再培訓、儲備、拓展新業務等手段來消化;如果現有人才的能力不足以應對企業未來發展的需求,那么也會帶來相對過剩,這和過去經濟領域里出現的鋼產量過剩問題本質極為相似,都是一種結構性過剩。解決鋼產量過剩的問題,既可以從鋼本身的品質角度、打造細分市場角度出發,也可以考慮房地產、基建、造船、造島等相關領域,多元化地解決,不能簡單地實施淘汰或扼殺性行為。一旦企業的業務發生變化,原有業務人員會出現相對過剩,新興業務人員則相對不足,正好可以通過內部人才交流來實現多與少的平衡。

某世界五百強商業地產企業,過去三年做了大規模的輕資產轉型。轉型之后,公司的身份由商業廣場的業主方改為經營方,管理的重心由廣場的售賣及租賃轉為商業管理。此時,公司的營銷隊伍就出現了相對過剩,因為公司不再是業主方,所以不需要親自進行廣場的銷售活動,那么就需要對銷售團隊進行削減;但從商管方角度來看,負責商業管理的人員就相對不足。在這種背景下,公司淘汰了少部分業績不佳的銷售人員,對優秀銷售人員進行培訓,合格后轉崗到商管部門,從而使內部人員達到相對的均衡,而不是武斷地裁員或增員。

這件事讓筆者聯想到華南某公交集團,該集團在公交車上應用了微信支付等技術之后,車上就不再需要售票員,同時,有部分年齡偏大的司機由于對科技的理解和接受能力相對較弱,不太會使用車上的APP工具,被迫轉到其他崗位。由于該企業是國企,國資委對其有“承擔社會責任”的要求,不能在人員不適應崗位時隨意推給社會,于是該企業就安排了一個“再培養、再定位、再出發”的人才培養項目,原有司乘人員通過培訓之后,轉崗到后臺從事汽車駕駛培訓、客戶服務工作,或者轉到干部活動中心、工會、圖書館等崗位,體現了“人盡其用”的原則。

總體來說,筆者對于減員增效的看法可以歸結為三點:其一,減員不一定裁員,企業可以將主業中的富余人員轉到多種經營或其他團隊,以精干主業;其二,富余人員仍是企業的人力資本,而不能一概視為包袱,他們依然有可能增值,為企業創造價值;其三,正確理解和處理減員與增效的關系,要把關注點放在增效上,即做強組織能力。關于組織的賦能,將會是一個面向未來的、更重要的人才戰略話題。

加多寶

加多寶 IBM

IBM 摩拜單車

摩拜單車 vivo\oppo

vivo\oppo 中興

中興 GOOGLE

GOOGLE