這個分析手段非常的實用。通過它我們可以一目了然的看到:蘋果公司也許暫時的取悅了那些對新iPhone使用有困難的客戶,但是站在文化影響的角度上,蘋果處在了一個危險點上。這個文化影響周期不是對于企業的產品發展階段的分析,而是基于企業所體現出來的文化對于用戶的影響的分析。因此,對于創業者來說,其中包含的意義更大。因為企業的產品可以更迭,但企業所體現出來的文化在客戶心中的影響延續要漫長的多。

利用文化影響周期,不但可以很清楚的看到當今世界上那些大公司的發展階段以及接下來的走勢,對于我們創業者自己而言,也可以更好的制定和改進自己的外部文化傳播方向,不單單要推產品,更重要的是要把文化也打包進來,以文化牌出擊,從而竭力規避單一產品對于用戶心智的影響。這方面,國內的豆瓣、網易、42區等都有一些有益的探索,有更多的案例也希望大家提供,供更多的人參考。

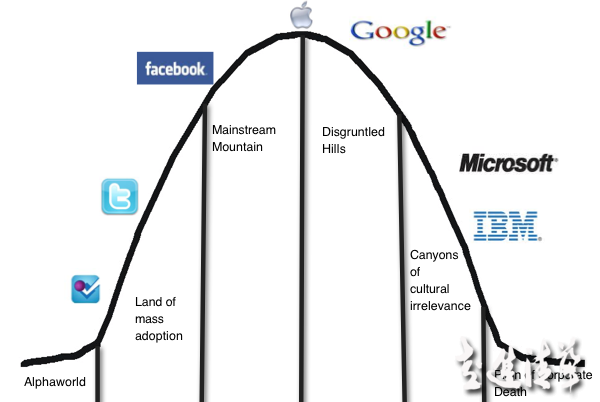

文化影響周期

世界上最成功的幾個公司都經歷了對整個社會造成的可以被感覺到的文化影響周期上的6個階段。為了說明我的觀點,我把這個周期和它如何劃分畫在了下面:

初創階段(Alpha world)

初創階段,在這第一個階段里,一些早期的接受者開始了解這個公司以及公司的產品,并且開始嘗試。很多公司往往沒有在這個階段里脫穎而出。

至于為什么他們沒有成功進入下一個階段,里面有很多原因。可能是他們的產品不好;可能是產品定位到了錯誤的市場;可能是他們的產品過早進入了市場;可能是公司沒有很好的把他們介紹推廣給客戶,還有其他很多原因。

當然,對于能成功進入下一個循環的公司,他們往往在執行這個產品以及公司的戰略,給投資者好的回報,給用戶好的體驗價值這些方面都做的非常好。

這些都將使公司變得有活力,而且不用面對被淘汰。

大規模應用階段(The Land of Mass Adoption)

在大規模應用階段,公司開始被IT界以外的人所接觸并使用,呈現出了明顯的上升。

這類公司中,很多都是在初創階段里待了很久,而且在所定位的利基市場里完全能取得足夠的利潤,并不急著進入下一階段的。

在這一階段里,公司必須將高科技因素遮掩起來,用來吸引大眾。大眾不會再像能夠原諒在初創階段的那些公司一樣寬恕這一階段的公司,所以公司必須好好的來適應這個市場。公司必須向那些早期接受者展現他們能夠持續的向用戶提供最前沿的東西,而且在身處主流中的同時能夠向主流用戶指出準確的時間及所擁有的信息來提供最新的嘗試。

巔峰階段(Main stream Mountain)

巔峰階段是很多公司都想要達到的地方。在那里,公司得到了很大的經濟上的成功,而且非常接近了文化領域的頂峰,不僅僅涉及了自己的產品,也能夠在該產業中有影響力。很少的公司能進入這個階段,而且更少的公司能夠長期保持停留在這個階段。絕大多數人都把這類公司當作一個完美的公司,作為追隨的目標,并且相信它不會犯錯。

在70年代,IBM憑借它的個人電腦進入了這個階段。80年代,微軟帶著操作系統和配套office系統進入。而在21世紀的初期,谷歌的搜索引擎,在線廣告模式,和YouTube視頻網站進駐這里。

蘋果現在正在巔峰階段的最頂端,重新定義了個人電腦產業(電腦成為消費品)、音樂產業(電子產品成為配件)、電信產業(電話成為電腦)。 而正在巔峰階段繼續攀爬的Facebook,僅僅憑著關系網,正在變成世界上最龐大的網站。

不幸的是,大多數的公司,不可能永遠待在那被瞻仰,終將會進入下坡路。

下坡路階段(Dis grun tled Hills)

在下坡路階段,公眾對這些公司的期許開始改變。曾經被視為預示著美好的公司開始倍受懷疑。人們開始懷疑這些公司是不是擁有了太強大的力量,而且越來越意識到要反壟斷。早期接受者開始尋找其他的提供商,與此同時,這些公司任何一個失誤都將被用來證明公司存在漏洞。隨著時間的推移,大量的用戶開始轉向,即使猶豫著卻還是選擇著它的產品,但是,當他們再推出新鮮的產品,用戶不會再有那么大的勁頭去爭相購買了。

在此時,公司開始不那么容易取悅客戶了。不管它做什么,公眾都認為公司是在維護自己的利益,而不是為客戶著想。公司可以申明他們很愛自己的用戶,但是在用戶心里,認為公司是自私自利的想法早已根深蒂固。

我冒著風險說,谷歌正在這個階段里,他們開始擔憂自己在搜索引擎界里的主控地位,雖然他們還在努力的嘗試著變得社交化一些,從而來重新回到巔峰階段上。然而關于個人隱私的問題,涉及搜索和廣告的反壟斷問題,以及其他負面的消息都在變得越來越頻繁而扎眼。

文化影響喪失階段(Canyons of Cultural Irrelevance)

當然,谷歌不需要擔心自己會變得和微軟公司一樣,落入和文化不相干的山崖。在這一階段,公司的產品不再和大群客戶相關。

進入這一階段的公司,一般曾經都是被認為世界上最偉大的公司。而且,這些公司也往往都在承受著在法律上被指認壟斷的痛苦。比如70年代的IBM,還有80年代的微軟。

當然,在這一階段的公司并不是說沒有辦法盈利了。實際上,微軟和IBM依靠已存的客戶群體和多樣的產品,在市場里仍然是大玩家。但是他們對產業里的影響和前一個階段里的公司比較,實在是微乎其微。他們向客戶傳遞自己所制造的產品總是路途艱辛的信息,而公司則采取小心的模仿其他公司產品的途經來推廣(比如微軟的Zune vs. iPod, 比如Windows phones vs. iPhones, 比如Microsoft kinect vs. Wii)。

公司可以在這個階段維持十幾年,甚至幾個世紀,但是,無法再有能力對客戶造成大的影響。

垂死階段(Plains of Corporate Death)

有些案例里,公司可以在前幾個階段里突然大紅大紫,瞬間變的不可一世,但是因為這些產品或者想法根本無法再適應市場,繼而隕滅。

這里,因為文化不相關,公司的錢或者資產再也無法變得有價值(比如Buggy Whip制造商們),夭折,只能還錢給投資者,最終停運并退出。

有些公司進入這個階段是因為公司試圖從原先的模式里得到轉變(比如Nokia意識到應該從漁具制造商變成電話公司;或者WPP從一個電線和塑料公司變成變成世界上最大的廣告群體)。

退出市場階段(Take away)

成功的公司往往經過很多階段,但最終,每一個大的科技公司都會發現自己將會被替代。今天,蘋果站在了高科技公司的最頂峰,得到了經濟效益,在文化上已經占有主控權,但是圍繞在周圍的抱怨聲(iPhone4的天線經常發生接收信號差的問題)以及不可預知的錯誤似乎已經讓最先接受者群體感到焦慮。對公司的期望開始有了變化,而且在Steve Jobs回到蘋果的第一時間,似乎已經有些聲音在抱怨其產品。免費更換天線能夠扭轉這個局面呢?就讓時間來證明吧。

本文編譯自TNL

加多寶

加多寶 IBM

IBM 摩拜單車

摩拜單車 vivo\oppo

vivo\oppo 中興

中興 GOOGLE

GOOGLE