電子商務包括的內容相當廣泛 ,有電子郵件(E-mail)、電子數據交換(EDI)、增值網(VAN)、快速響應系統(QRS)、電子轉賬(EFT)、交易事物處理(Transaction Processing)、聯機服務以及多媒體導購等。

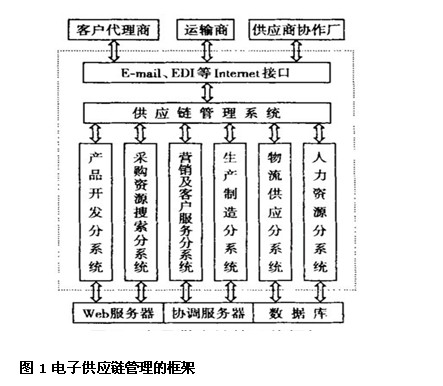

電子供應鏈管理主要通過電子商務與供應鏈的整合來實現 ,整合的角度包含企業的整個組織流程 ,如產品開發設計、采購和資源搜索、營銷及客戶服務、生產制造及日常計劃 、物流供應、人力資源等。通過對上文電子供應鏈管理相關內容的闡述 ,本文給出電子供應鏈管理的基本框架 ,如圖1所示。

從圖中我們可以看出 ,電子供應鏈管理的實施 ,有助于企業與其供應商采購實務的協調、物料人員與倉儲運輸公司之間的協調、銷售機構與其批發商的協調 ,以及公司日常活動和客戶服務的協調。

此外 ,企業還可以通過電子供應鏈管理優化其流通網絡與分銷渠道 ,減少庫存量 ,加快庫存周轉 ,從而有效地改進它們的供應鏈。其中關鍵是要進行更好的企業間的信息集成 ,提高供應鏈中每個成員對整體信息的可見度。

2、電子商務環境下供應鏈管理的結構功能

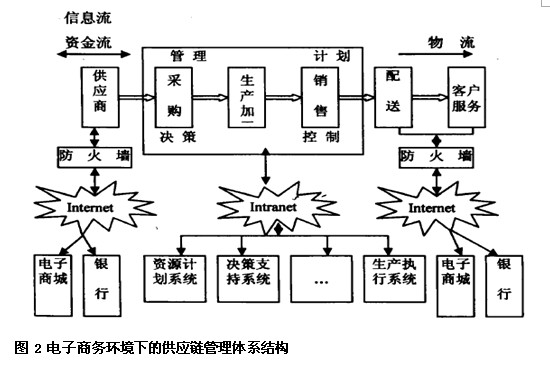

在電子商務時代里,企業供應鏈利用網絡技術實現企業內部和企業之間的信息集成和信息協作,利用Internet上國際市場進行信息與資金流的交換,其中企業內部的信息流和資金流的交換利用Intranet實現,企業之間的信息流和資金流的交換通過Internet利用電子數據交換方式交換。在這些信息技術的全力支持下,要求其供應鏈上各成員圍繞物流和資金流進行信息共享和經營協調,實現柔性的和穩定的供需關系,具體如圖2所示。

從圖中可看出,基于電子商務環境下的供應鏈管理具有如下幾個功能:

1)企業與其他供應商采購事務的協調。企業通過外部網瀏覽供應商的產品目錄,根據需求簽發定單,并發送給供應商,合同審核人員通過企業內部網查看庫存情況、生產計劃情況和銷售商的信譽度來確定是否接受定單,并與供應商通過網絡進行信息交換、協商合同條款、簽定合同。

2)物料計劃人員與倉儲運輸企業之間的業務協調。通過企業的內部網,物料計劃人員可以查看倉儲情況,及時地計劃 物料的運輸。庫存管理人員根據原材料供應情況和產品銷售情況及時更新數據庫以便有關人員查詢。

3)銷售機構與其他產品批發商、零售商之間的協調銷售機構可以通過互聯網進行產品宣傳和與客戶進行交流,并將信息反饋給生產計劃部門,來幫助計劃部門制定合理的生產計劃。

4)通過內部網,企業中的各部門可以進行及時信息交換,實現“無紙辦公”,將企業內部經營的所有業務單元諸如采購、庫存、計劃、生產、質量、運輸、市場、銷售、服務等以及相應的財務活動、人事管理均納入一條供應鏈內進行統籌管理,使得各種業務和信息能夠實現集成和共享。

5)通過互聯網,可以方便地接收客戶的反饋信息,為客戶提供及時的服務。客戶可以方便地獲取信息,并且更多地參與到商業過程中。企業也可以深入了解客戶需求,并及時將客戶意見反饋到產品、服務設計中,為客戶提供更加個性化、深入化的服務。

3、電子商務環境下供應鏈與傳統供應鏈管理模式比較

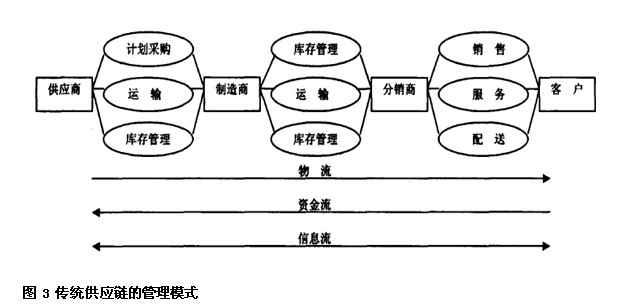

1)傳統供應鏈管理模式

傳統的供應鏈管理注重的是企業的橫向集成,往往通過通訊介質將供應商、零售商、分銷商及最終用戶連接起來,是一種點到點的集成。這種集成缺乏靈活性,實體與實體之間缺乏有效的合作,不能實現資源共享與有效利用。物流、信息流、資金流在傳統的供應鏈上一般是逐級傳遞的,這種逐級傳遞方式必然造成信息傳遞效率的降低和不準確性的增加,產生牛尾效應(信息的放大,扭曲),信息流傳遞的低效率進而導致物流不能低成本、高效率的流動。(參見圖3)

2)電子商務環境下供應鏈管理模式

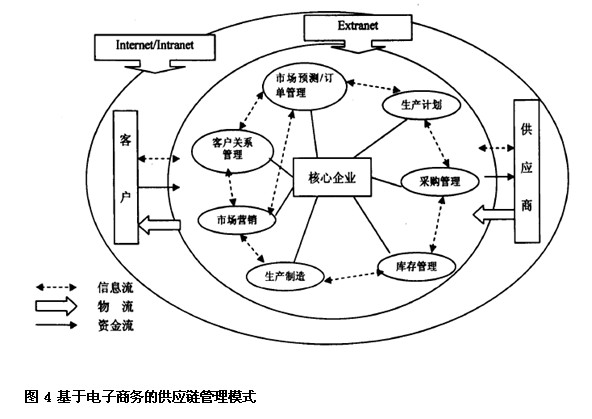

基于電子商務的供應鏈管理是市場需求與經濟發展的必然趨勢,通過利用Intranet和Extranet以及電子商務技術體系把一個企業和它的供應商、制造商、分銷商以及客戶方便地聯系起來,進行有效的供應鏈管理。

電子商務彌補了傳統供應鏈的不足,不僅使供應鏈上各成員間更緊密地連接、合作與交流,而且把供應鏈的概念延伸到了供應商的供應商和客戶的客戶,建立了一種跨企業的協作,覆蓋了從需求預測、產品設計、外協和外購、儲運、制造、分銷、客戶服務的全過程,為企業實施供應鏈管理提供有力的信息技術支持和廣闊的活動舞臺。利用電子商務對供應鏈管理模式進行優化,有利于引導企業設計、開發供應鏈管理的模式,為在知識經濟時代更好地實施供應鏈管理戰略決策奠定基礎,為充分挖掘供應鏈管理的潛力、實現供應鏈管理的優化創造條件。

基于電子商務的供應鏈管理模式如圖4所示。

由圖4可見,其優勢在于通過網絡技術可以方便迅速地收集和處理大量信息,使供應商、制造商、銷售商及時得到準確的數據,制定切實可行的需求、生產和供貨計劃,以利于供應鏈的組織和協調運作。采用電子商務,企業可以及時處理信息、跟蹤客戶訂單執行、進行有效的采購管理、存貨控制以及物流配送等系統服務,促進供應鏈向動態的、柔性的、虛擬的、全球網絡化的方向發展,提高供應鏈的持續競爭優勢。

加多寶

加多寶 IBM

IBM 摩拜單車

摩拜單車 vivo\oppo

vivo\oppo 中興

中興 GOOGLE

GOOGLE