管理軟件的價值到底在哪個環節體現?設計、研發、產品化、實施上線,還是投入使用?這個問題不僅是軟件開發商需要考慮的,也是軟件用戶需要考慮的問題。筆者認為,管理軟件的價值體現在從設計之初起始的全生命周期內。“設計→開發→產品化→應用→優化→再設計”,這是一個不斷優化、不斷完善的過程,只有注重每個環節,才能確保管理軟件與企業管理需求完美融合。因此,管理軟件的價值締造需要軟件開發商與企業共同努力才能實現,本文介紹的正是這樣一種由軟件開發商和企業共同參與的管理軟件系統建設方法——四級開發模式。

從傳統軟件分類 到四級開發模式

從軟件開發商的角度看,傳統的軟件包括兩類: 一類是針對企業業務需求定制的軟件系統,另一類是通用的商品化軟件產品。

定制軟件這種方式的優點是能最大程度地從企業實際業務管理需要出發,開發出適合本企業個性特點的管理軟件系統; 缺點是開發費用高、實施周期長,并且由于軟件沒有經過長時間的運行使用,存在可靠性、穩定性不足等風險,為此企業不得不配備一個技術過硬的團隊隨時維護軟件,這對企業的信息化管理部門提出了更高的要求。另外,在這類定制開發的項目中,往往會出現編碼不規范、技術文檔管理混亂等現象,當軟件需要再改造的時候,技術人員很可能讀不懂原始代碼,又無從可查,造成企業信息化投資的浪費。

商品化軟件的優點是在開發過程中融合了優秀的業內管理經驗,并且隨著市場的應用成熟度提升與積累,軟件不斷優化、升級、換代。但是,這類軟件無法解決企業的個性化業務需求。每個企業的管理模式、運營模式都不可能完全復制,正如每個企業的業務流程都不盡相同一樣。因此,不同的企業對管理軟件的應用需求是不同的。這種需求的不同既可以體現在不同的行業上,如醫藥流通企業選擇業務管理系統時對GSP管理模塊會重點考察; 需求的不同也體現在行業內部,如大中小不同規模的同行業企業對管理軟件的需求就會存在很大差異。更值得關注的是,企業在應對激烈的市場競爭時,其經營也在不斷變化,這就使得企業的管理軟件要具備隨需應變的能力,而商品化軟件對這方面的響應明顯要遲鈍得多。

顯然,不管是定制軟件還是商品化軟件,都有無法跨越的鴻溝。因此,業內一些專家一直都在探索一條介于定制軟件和商品化軟件之間的模式,比如平臺化軟件的提出、比如SOA架構的引入。但是,具體以何種模式讓軟件開發商與企業共同參與其中并沒有標準。筆者所在的時空軟件經過十余年的探索,積累了一套四級開發模式。這種模式可以兼顧軟件成熟穩定與滿足企業個性化需求的雙重需要,并在幾千家企業中得到成功實踐。

四級開發模式解析

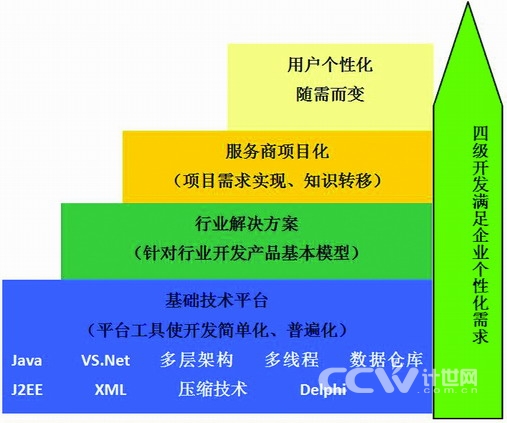

四級開發模式是指在軟件基礎平臺公共化的基礎上滿足企業個性化需要,適應企業功能擴展需求的一種方案。具體如下:

第一級,基礎技術平臺開發。軟件開發商技術研發部門完成管理軟件的底層技術架構,涉及開發語言、操作系統、數據庫等。在這一級,就要在開發團隊中植入“用較少開發資源適應最多客戶”的思想,既要搭建一個公共性的平臺,也要設計開發一系列的平臺工具,使開發簡單化、普遍化。簡單化就要求平臺工具易學易用,普遍化則要求不僅軟件公司的技術人員用得好,還要使軟件用戶的技術人員會用、用得好。

第二級,行業級解決方案研發。軟件開發商集合行業專家、信息化專家針對不同行業的特點應用基礎技術平臺提供的工具形成行業級通用解決方案,這是管理軟件的基本模型。在這一級,會設計出很多可復用的功能顆粒,最后根據不同用戶的需要,整合顆粒就可實現基本需求。這里的“顆粒”有大有小,也就是說,功能顆粒既可以是單一功能,也可是一組功能的集合,具體視功能的關聯性而定。例如,管理軟件中組成業務流程的最細小功能有很多種,我們把它叫做服務顆粒,通過這些服務顆粒的不同組合就可以實現流程的個性化,例如采購管理由采購決策、采購計劃等功能組成,這些可以看成是粗的功能顆粒,然后采購計劃又有更多的細小功能,這些就是最底層的細顆粒。這些顆粒在軟件中的具體體現可以是業務報表、應用表單、各類方案等,但不管如何展現,這些顆粒都應該是數據化的。數據化的概念就是這些服務顆粒存儲在數據庫中,而非編程語言開發。各個服務顆粒都是獨立的,這樣有利于新增功能擴展。在應用部署時,可以將不同的服務顆粒整合,提高程序的伸縮性和擴展性。

第三級,服務商項目化。針對企業個性化管理需要,結合企業未來發展規劃,項目的實施團隊在行業級解決方案基礎上,應用基礎技術平臺提供的規范工具實現項目需求。在這一環節,一般是由軟件開發商的實施團隊(或其授權的有資質的實施團隊)與企業的信息化部門共同完成。這一點很重要,首先只有企業的員工才能更深刻理解企業的管理需求,其次也只有企業的員工能將業務性的語言轉化成技術性的語言傳遞給軟件實施的乙方,幫助乙方理解企業的管理特點、存在哪些管理瓶頸。在乙方深刻理解的基礎上項目化會更成功,也才能真正通過軟件工具實現提升整個企業的管理水平的目標。同時,共同參與的過程也是知識轉移的過程。

第四級,用戶個性化。服務商項目化后,管理軟件就可在企業內正常運轉。但是,企業是動態發展的。這時需要管理軟件也能迅速地“動”起來,以滿足企業管理過程中“變化”的需求,比如流程的修改、功能的修改等。這些“變化”可通過參數設置實現,比如為滿足不同用戶需求而設計的開關,類似業務流程中是否走某流程的選擇; 也可以在不改變程序的基礎上通過修改打印格式、報表格式、資料屬性、權限設置等進行個性化設置; 還可以借助基礎技術平臺提供的開發工具對軟件程序進行修改(當然,這是基于一定準則的)。只要基于開發標準,軟件開發人員、實施技術人員甚至客戶本身的技術力量都可以整合進來,而且能夠在現有基礎上進行有創新性的工作。

從通用的基礎平臺到形成行業解決方案的四級開發過程

四級開發模式中,第一級和第二級需要在軟件開發商內部完成,面向客戶輸出的是具有行業特性的基本產品模型; 第三級的項目化成果是向客戶輸出的可運行的軟件系統,一般甲乙雙方會在《技術服務協議》中就項目范圍進行約定; 第四級是軟件系統的靈活性、適應性、開放性、重用性的集中體現階段。

值得提醒的是,四級開發模式的成功應用既是軟件開發商不斷積累行業經驗的過程和行業解決方案優化的過程,也是用戶建設適合企業個性化需求的信息化建設過程。因此,需要甲乙雙方的共同參與、共同努力,才能真正實現管理軟件的價值。

案 例

四級開發模式在同仁堂中藥調劑軟件中的實踐

對很多人來說,“藥店調劑部”是一個很陌生的名字,實際上中藥調劑就是指按照醫師處方所開列的中藥藥方,準確地為患者配制藥劑的操作技術。中藥調劑通常包括審方、計價、調配、復核、包裝、發藥等六個環節。因此在制作工藝、管理過程方面相比西藥管理有很多不同之處,而且更為復雜和繁瑣。在中藥調劑方面,同仁堂計劃把醫館和藥店作為一體進行統一管理,把醫館的診斷、開方等業務一并納入藥店的業務流程,與藥店的收款、付藥一體化管理。為此,同仁堂需要建立一個中藥調劑管理信息平臺,將數百年的調劑經驗、知識、流程數字化,內置到調劑信息管理系統中。

而通過時空KSOA平臺,同仁堂藥店建立了涵蓋調劑收方、審方、劃價、調劑、加工、復核、發藥的信息化流程,其中包括常用藥材400多種、非常用藥材1000多種以及這些藥材規格、等級、別名、處方、腳注、古方、茶方、用法用量、配伍禁忌等。

KSOA平臺是以技術平臺為基礎,提供大量的開發工具供各子系統應用,其子系統包括供應鏈管理系統、連鎖管理系統、電子商務系統、POS同步收款系統、財務管理系統、質量管理系統、人力資源管理系統、協同辦公系統、在線門店管理系統等。KSOA將業務流程和崗位職能相結合,搭建企業的采購、倉儲配送、銷售、財務結算、賬務處理、績效考核、對外協同等功能框架,滿足企業自上而下的縱向管理需求,橫向的業務、財務、人力資源、協同辦公等應用,為企業提供一個最大的應用空間。

同仁堂中藥調劑管理信息平臺項目就是在KSOA平臺提供的基礎的行業解決方案基礎上實現的。

首先,項目實施團隊進駐同仁堂藥店,研究企業的管理模式和管理流程,提出軟件和流程優化的整體方案。軟件只是管理思想的一種載體,項目化階段就是要將先進的管理思想和業務模式固化到軟件里,再通過軟件的實施把這些先進的管理思想和業務模式應用到企業里。項目組針對同仁堂以中藥中草藥經營的特點,為同仁堂提供符合其經營管理特色的業務流程及功能規劃。

然后,結合企業管理需求進行項目化開發。如中藥飲片管理中,顧客所抓藥的處置方式就有所不同,同仁堂現有草藥、即時加工、代煎、外配加工四種中藥的處置方式。處置方式的不同決定了流程流轉的不同。軟件實施時充分考慮這點,做出如下方案: 可以通過“維護”功能來增加、刪除或修改處置方式; 通過“維護”功能增加、刪除或修改不同處置方式下涉及的加工劑型; 對應不同加工劑型維護不同的收費標準。

同仁堂中藥調劑管理信息平臺自上線以來,正常運轉,形成了中藥調劑業務的標準化、快速化、規范化、精細化管理流程。基于柔性組合服務,個性化流程定制等特色的KSOA平臺,完全可以支持同仁堂在新的管理需求出現時產生的業務模型改進和優化。

加多寶

加多寶 IBM

IBM 摩拜單車

摩拜單車 vivo\oppo

vivo\oppo 中興

中興 GOOGLE

GOOGLE