盡管有不少日本的大型知名企業在國際上大獲成功,但仍有許多企業在一些最重要的市場上落后于其全球競爭對手。為什么通用汽車和大眾汽車在中國比本田和豐田更成功?為什么LG和三星在印度比松下和索尼更強大?為什么IBM在日本比富士通在美國生意做得更大?

這些問題并不只是學術探討。對于許多日本企業而言,能否繼續生存,可能將取決于它們大幅提高海外收入和利潤的能力,因為人口狀況和經濟趨勢表明,日本國內市場的增長將會放慢或停滯。即使是擁有成熟全球業務的日本企業,也面臨著日益激烈的競爭,必須更新其海外業務模式。

為了打造一個全球化企業,許多日本高管需要以全新的、不熟悉的方式來思考組織機構、市場營銷和戰略等問題。一些過去被證明是成功的方法——例如,在國外運營中復制在日本市場的做法——已經失去了其有效性。

好消息是,沉睡的巨人——日本公司——已經開始醒來。國際兼并和收購與日俱增,董事會的討論有了新的緊迫感,而且,一些更勇于進取的日本企業采取了一些大膽舉動——采用英語作為全球工作語言,以及招聘有才干的非日本籍高管。盡管如此,就大多數開始覺醒的企業而言,變革的步伐仍然遲緩,往往采取一些投機取巧、雜亂無章而并非戰略性的做法。

生存問題

在過去十年中,日本一些最大企業的相對市場份額一直在不斷喪失:在1995~2009年期間,日本企業在“財富全球500強”總收入中所占的比例從35%下降到了13%。例如,電子產品是日本具有長期優勢的產品門類之一,但是,根據日本經濟貿易和產業省的統計,日本在全球電子產品出口值中所占的份額已從上世紀90年代的30%下滑到今天的不足15%。許多日本企業都沒有選擇全球化,即使它們也希望繼續保持增長。

不斷萎縮的消費群體和日益落后的生產率

在過去40年中,日本企業通過主導其國內市場,獲得了全球領導地位,但好景不再。到2040~2050年,預計日本的人口將從今天的1.27億下降到不足1億。人口的不斷減少幾乎肯定會降低私人消費的絕對水平以及稅收,并潛在降低GDP總額。2008年底,日本的私人消費為220萬億日元(2.7萬億美元),占GDP的59%。到2040年,按照人均GDP絕對增長率超過50%的基本假設——在目前通貨緊縮的環境下,增長率很難預測,(樂觀地)預測私人消費將達到293萬億日元。

另一個經濟問題是日本國內日益落后的生產率。盡管也有少數世界一流的行業和企業,但日本仍然躋身于主要發達國家中勞動生產率最低的國家之列。因此,日本企業通常比較缺乏競爭力,而且更容易在國內受到外國競爭者的沖擊。日本企業的員工往往是世界上最勤奮的員工,但他們無論作為集體,還是作為個人,工作效率都比較低——尤其是那些在工廠不努力工作的人。我們與一些高管人員的交談表明,日本經理人已敏銳地意識到,他們的總部機構臃腫、人浮于事;員工更多地關注工作本身,而不是其效果或結果;此外,由于日本企業限制將一些與IT相關的職能外包和離岸運營,也妨礙了效率的提高。

外國競爭者的沖擊

與此同時,外國競爭者利用日本消費者對數字商務的熱情,以及對外國產品新的開放心態,已經滲入了曾經封閉的日本市場。在許多方面,這些消費者渴望標新立異,其行為越來越像歐洲和美國的消費者:他們追求的是價值。在日本的社會背景下,價值就意味著產品的外觀具有吸引力或新潮時尚,但其價格卻比傳統產品低廉得多。

除了少數例外,日本的企業卻遲遲沒有提供這種價值,這就給了外國競爭者——尤其是那些對產品分銷具有強大控制力的企業——一個打入市場的機會。一些企業通過提供某些價值與令人興奮的購物體驗的組合(好市多、H&M、宜家、Zara),或者提供一種樸素的、直觀的用戶體驗(亞馬遜、蘋果),吸引了世界各地的消費者。另一些企業(如沃爾瑪)利用自己的全球足跡,避開了日本的多層分銷體系,從而以大大低于日本競爭產品的價格,推出自己的產品。雖然外國競爭對手總的市場份額仍然很小,但其增長速度通常遠遠超過了規模更大的日本競爭對手。

一種陳舊的創新模式

日本企業曾經是為發達國家市場消費者提供具有吸引力的創新產品的領頭羊。但是,快速增長的新興市場消費者卻有著不同的需求。日本已經發現,試圖在國內的研發實驗室確定這些需求——這是一種典型做法——是一個挑戰。這個問題并不僅僅與新興市場有關,日本企業必須在所有市場上都更貼近自己的客戶。目前,“日本制造”模式存在不足之處。

事實上,新興的企業創新模式是利用來自世界各地的產品創意、客戶洞見、資金和人才,在全球范圍內進行協作。例如,寶潔公司報告說,其50%以上的創新舉措都涉及與外界的協作。資生堂的高管人員表示,他們無法設想該公司的所有創新——無論是美容產品創新,還是銷售渠道創新——都來自日本;因此,該公司2010年斥資17億美元,收購了總部設在美國的Bare Escentuals公司。是什么原因使日本傳統的、基于實驗室的研發活動如今變得事倍功半呢?簡言之,是因為來自中國、韓國和臺灣地區的競爭日趨激烈;獲得產品零部件的渠道日益拓寬;以及產品上市的速度越來越快。

在研究和開發上的投資往往被視為創新的代理指標,誠然,日本是研發活動的領頭羊,用于研發的開支占到GDP的3.8%。但是,這種看法忽略了至關重要的一點:許多曾經由日本主導的產品門類的創新如今都來自其他國家。在美國的全國制造商協會發布的一份2010年度報告中,將新加坡和韓國列為世界上創新能力最強的兩個國家——遠遠領先于日本,甚至領先于排名第8的美國。

走向全球

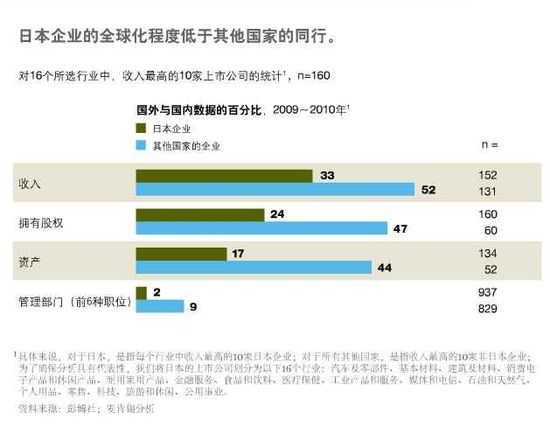

考慮到許多日本企業具有的制造和技術實力,以及龐大的整體規模,它們完全應該成為全球領軍企業。但它們并沒有做到這一點。為了更好地了解日本企業的全球化狀況,我們對16個行業中每個行業最大的10家日本企業進行了分析。平均而言,在其中15個行業中(汽車行業是一個明顯的例外),如果用在日本以外的收入、資產和擁有股票所占的百分比來衡量,10家最大的日本企業的全球化程度都要低于其海外同行。按照這些衡量指標,從2006年到2009年,日本企業的全球化步伐幾乎停滯不前。

平均值并不能反映全部事實,即使按照這些標準來衡量,有些日本企業的全球化程度也相當高。但是,對于大多數日本企業而言,全球化仍然是一項正在進行中的工作。麥肯錫在日本的經驗表明,為了成功地實現全球化,日本企業應當在組織機構、市場營銷和企業戰略上采取五個步驟。

給出企業全球化的理由

許多日本企業都了解全球化的好處。但它們的高管可能缺少一個能令員工信服的“全球化故事”——全球化目標、愿景和價值主張。能以一種可以激發和振奮整個組織,同時又可以消除伴隨發展方向的巨大變革而產生的焦慮情緒的方式,使這些“全球化故事”得到廣泛的理解和恰當的傳達嗎?為創制這種訊息而花費的時間和精力可能看似價值不大,但如果沒有全體員工的共同參與,企業全球化的努力就不會深入持久。

資生堂說明了一個成功案例的某些特性。例如,該公司高管人員必須以一種使其對其他員工意味深長的方式,來講解“全球化故事”。當資生堂公司的前田晉三(現為該公司董事長)于2005年成為首席執行官時,他將全球化作為企業最重要的優先任務。前田不斷提醒員工,不要忘記公司的愿景:“成為一家源于日本、代表亞洲的全球性企業”。這種定位闡明了該公司的總體戰略——通過一次大規模收購和建立全球輪崗計劃增強企業實力——但并不削弱本土市場的重要性。

高管人員應該清楚地了解企業獨特的優勢和能力,并確保它們成為其全球戰略的組成部分。對于資生堂來說,這些優勢和能力意味著學習 和技術。該公司每年都要學習 數千名美容顧問,并在中國、俄羅斯和美國采取了同樣的做法。雖然許多資生堂產品在國外并不采用該企業的品牌名稱,大部分是作為日本的研究和技術成果銷售。

高管人員強硬——有時不那么受歡迎——的行為可能會支持這種說法。在擔任最高管理職務后,前田放棄了一些規模較小、歷史悠久的品牌,同時,對一些全球性大品牌加倍投資,提高其市場地位,使其成為在日本國內和國外同類產品的領軍品牌,雖然他也為本地品牌留下了發展空間。他還聘請了一位經驗豐富的外國人Carsten Fischer來管理資生堂的國際業務,現在,國際業務已占到該公司收入的40%以上。Fischer通過拒絕搬進公司分配的辦公室,而是選擇與其他員工一起在開放的小隔間中辦公,證明了他希望自己成為日本管理團隊的一部分。

采用英語作為企業工作語言

采用英語作為企業的主要工作語言可能會引起爭議,而且很難執行。但它在全球化努力中的重要性無論怎樣強調也不過分,對于單一文化的日本企業來說,尤其如此。我們的經驗表明,用英語來管理企業的大部分業務和進行內部交流的決策,是跨國公司(如法國的達能公司和以色列的Teva制藥工業公司)全球化努力獲得成功的一個重要因素。

使用英語的舉措至關重要,因為它開辟了招攬人才的新領域。在全球化進程中,所有其他事情都取決于能夠利用更高質量的員工人才庫。如果不采用一種國際商業通用語言,就很難實現人才跨業務單元和跨地區的頻繁交流。雖然講其他語言的企業文化可能會令人不太愉快,但使用英語的趨勢是不可阻擋的——差不多有10億人將英語作為自己的第一語言或第二語言。具有全球抱負的亞洲人才往往會學習英語,而不是日語或俄語。

日本企業將如何采用英語?這是一個大問題。 2009年,在國際貨幣基金組織的所有先進經濟體中,日本的托福考試(TOEFL,為想去美國學習的外國學生提供的英語能力測試)成績得分最低。而在亞洲國家中,日本的托福得分排名倒數第二,僅僅超過老撾1。盡管如此,一些日本企業(如樂天和優衣庫)已經宣布,到2012年,它們將把英語作為自己企業的工作語言,而日產汽車和武田公司也用英語舉行了多次會議。如果一些名校(如東京大學)或一些領先的日本企業將優良的英語成績作為錄取或聘用的先決條件,我們可以想象,日本的總體英語能力將會迅速提高。

設計一種積極進取的人才管理戰略

典型的日本企業高管從未承擔過國際性任務,或在自己的公司或業務單元以外的地方工作過。幾乎所有的高管人員都是日本人。這種專業人士可能相當擅長管理國內業務,但對于在快速變化的競爭性市場上運營全球性企業,卻越來越感到力不從心、底氣不足。日本企業正在痛苦地意識到這種障礙。 2010年日本政府對263名高管人員的一次調查發現,全球化的最大障礙是“在日本保障和學習 人力資源。”

一般來說,日本企業的人力資源模式非常有利于國內業務,但卻不適合國際業務。日本人才管理的明顯特點眾所周知:基于資歷的晉升、平均主義的薪酬,以及終身雇傭制。人力資源職能部門的關注重點幾乎完全集中在大學層面的招聘,以及使按部就班、基于資歷的晉升制度順利運轉。

國際經驗對于職務晉升不僅不是必要條件,而且往往被視為一種負面影響。日本企業通常具有單一的文化,只使用一種語言,從而使外國人很難在這種環境中獲得成功。此外,婦女很難獲得晉升:根據世界經濟論壇的2010年性別差距指數,日本在134個國家中排名第94位。在高收入國家中,只有韓國的排名比日本更低。

大多數日本企業都需要重新反思人力資源部門的作用,并采用一種納入了新的職場路徑、薪酬和績效評價方法的雇用戰略。一些企業(如小松集團和資生堂)正一馬當先、引領變革,但其他企業卻進展緩慢。采用最佳做法的人才管理方案在企業的所有層級都實行任人唯賢、唯才是舉的晉升制度,并強調人才的多樣性。它們將人才管理提升到戰略高度,以吸引最優秀的人才,并為他們計劃 合適的工作崗位,而不僅僅是填補職位空缺。為了提升日本企業的人才管理水平,以下是它們可以采取的一些基本措施:

- 接受多樣性,為婦女、外國人和來自其他企業和行業的日本經理人設立愿景目標。我們并不推薦采用某種名額分配制度,但如果沒有具體目標,就沒有一種指導人力資源部門或跟蹤進度的方式。

- 制定一項面向前100~200名高管的全球輪崗計劃,使他們能到該企業在國外的其他部門工作。該計劃應保證輪崗高管原來的職級不變,并將升職條件與參與輪崗掛鉤。全球化和類似的戰略性計劃可以幫助提高高管群體的能力,并豐富他們的經驗。

- 使人力資源部門在人才戰略和人才培養上承擔更多責任,而不只是負責在企業內部計劃 工作和進行招聘。這種職責包括:制定一項內容廣泛的領導力培養計劃,并為管理人員的訓導工作提供支持。

例如,小松集團有自己的內部管理學習 計劃。由本地高管人員管理該公司在一些主要國家的大部分運營,而且員工們知道,海外經驗提供了一條快速晉升的路徑。事實上,在日本的小松集團高管中,超過2/3的人都有過具有針對性的海外工作經歷。資生堂也加入了日產汽車和索尼公司的行列,聘請了一位外國人擔任其頂級高管,負責管理國際業務,并制定了一項在日本率先實施的“不升職就離職”政策:如果管理人員在一定的時間內不能升職,他們將被要求離職。

建立一個全球營銷職能部門

近年來,日本的消費品生產企業在將其技術和制造能力轉化為品牌資產和為國外消費者量身打造的產品時步履維艱。事實上,它們在嘗試了解消費者上所花的時間太少,并且往往與它們希望獲取份額的市場缺乏聯系。日本一些最大的消費品企業的許多高管私下承認,他們在努力確保以顧客為中心,而不是以研發實驗室為中心的產品開發中,已經落后于像蘋果、寶潔、三星和聯合利華這樣的外國企業。

一些知名度很高的日本企業缺少適當的營銷職能部門,它們認為,有一個產品開發小組、一支銷售團隊,以及與日本一流廣告公司的一紙合同就足夠了。但是,這種做法已經過時了。產品開發步伐的不斷加快——造成了產品、價格和銷售渠道的同質化——使市場營銷和打造品牌比以往任何時候都更重要。例如,在蘋果公司推出其iPad僅僅半年后,三星電子就在2010年11月推出了Galaxy Tab平板電腦。

世界一流的營銷組織有幾個共同特點:在創新和產品開發流程中,全球營銷起到了重要作用;提供穩定一致的客戶體驗;能夠吸收來自其他行業或市場的洞見;以及利用先進技術更好地了解消費者的需求。一些日本企業(如任天堂和豐田)同時擁有強大的全球品牌和發達的營銷能力,但這些企業只是一些例外。

當擁有品牌的企業具有獨特的價值主張,并希望有效地將其傳達給從戰略上選擇的客戶細分群體時,品牌能使它們獲益非淺。但是,品牌管理的理念卻與大部分日本消費品企業格格不入。每個業務單元和地區分公司都傾向于將品牌控制在自己的地盤內,而這有時會導致品牌的特征或體驗不一致。2010年,只有5家日本企業入選“全球最具價值品牌100強”(WPP BrandZ Top 100),這是一項基于全球上百萬消費者的投票而確定的品牌年度排名。這些日本品牌在上榜企業所創造的品牌總資產中所占的比例還不到5%。

在已經創建了龐大品牌資產的大多數全球性企業中,最重要的營銷決策都是由首席執行官(相當于一個自主業務單元的負責人)做出,或者由某個直接向該組織最高決策者報告的人(如首席營銷官)做出。在這些企業中,正是由首席營銷官對全球營銷與本地營銷之間的平衡,對各種上市渠道之間的折衷權衡,以及對向新的廣告媒體投入多少資金做出最終決定。然而,在收入超過10億美元的日本企業中,只有不到1%的企業設有首席營銷官,而在規模相當的美國企業中,這一比例超過了10%。例如,我們可以發現,在日本最大的12家飲料制造商中,只有一家擁有向首席執行官報告工作的獨立營銷組織。

一家具有全球化愿景的日本企業如何才能變得真正以品牌導向?

- 決定首席營銷官的職位應獲得哪些權力,以及他在組織結構中應處于什么位置。至少在全球品牌資產的思維方式成為一家企業的習慣之前,首席營銷官在所有關鍵決策的討論中,必須擁有超出常規的發言時間。

- 招聘與品牌價值目標相適應的市場營銷人才。必須在關鍵職位上計劃 對全球營銷洞見與對日本文化同樣駕輕就熟的員工。為了引入新的替代思維方式,有必要從其他行業或地區招聘市場營銷人才。

- 為全球業務單元和品牌“擁有者”重新分配權力。矩陣組織結構是那些國內管理人員與全球品牌和業務單元擁有者分享權力的企業組織的特征,這種結構確實面臨挑戰。但是,將所有決策權都下放給特定的地區分公司,也不太可能創建成功的全球業務。營銷人員越來越傾向于確定跨越國界的消費典型“群落”。每種消費典型都包括類似的產品和品牌。同時,互聯網日益強大的威力已迫使企業在全球范圍內協調營銷信息。對于日本企業來說,轉向一種看起來更像是世界領先的全球消費品企業做法的營銷模式是值得的,即使這會造成短期的痛苦,而且,這樣做可能會提升他們的全球品牌資產。

任何嚴肅認真的全球化嘗試將必然導致更多的并購、合資和結盟,以及更多地利用其他擴張模式。很明顯,日本企業將不得不在這個舞臺上積極采取行動,因為在許多市場中,內涵式增長雖然很重要,但它并不能提供競爭所需要的規模。

日本企業并不回避進行海外交易。事實上,并購活動最近已有所增加,這部分是因為日元走強,以及他們日益認識到,日本國內市場正在不斷萎縮。近年來,一些單獨的交易已經證明是成功的。但是,只有少數日本企業嘗試并完成了連續收購戰略,如思科系統和寶潔公司的連續收購,被認為是這一領域的典范。一家正嘗試這樣做的企業是樂天公司——日本一流的在線購物網站,它在一年時間內,在中國、法國、印度尼西亞和美國完成了一系列交易。

除了并購以外,許多企業還嘗試了建立相互交易、少數合資和組成聯盟等合作關系。一般來說,這些做法的結果都令人失望,這部分是因為它們既不能打造能力,也不能幫助企業分享最佳做法;充其量,它們只是提供了一種國際收入流,或進入新市場的基本渠道。事實上,許多日本跨國公司更像是一些國際子公司的控股公司,而不像真正的全球性組織。它們收購企業后,除了合并收入以外,只進行最小限度的整合——無視削減成本的機會,雇用被收購企業的優秀員工,以及確定其最好的產品,并將其全球化。在某些情況下,日本的收購方甚至發現,自己收購了這些具有競爭性利益企業的少數權益,但對目標企業如何增長卻無能為力。

日本企業高管向我們表達了對這種合并后管理不力的挫敗感,這往往源于語言不通和其他文化障礙。我們知道有不止一家日本企業進行了海外收購,然后向被收購企業的總部派出一個團隊,但由于溝通困難和對如何分享最佳做法缺乏清晰概念,只能無功而返。

我們觀察到,一些企業試圖通過試驗與其核心業務明顯不同的一些業務模式,來實現全球化。在一種方法中,日本企業創造了一個“第二故鄉”,它提供了擺脫公司總部各種束縛的自由——意味著有更多空間來進行全面試驗,以及擺脫本土市場的偏見進行決策。日本總部現行的業務運行仍然保持不變,而管理人員可以與總部共享在“第二故鄉”學到的經驗教訓。高管們可以通過重組企業,以消除國內與國外市場之間的區別,收購一項外國業務,并用它進行試點和試驗,以及把一個業務部門遷移到外國,來創建一個“第二故鄉”。

松下電器正朝著這一方向前進。在2010年年底,其總裁大坪文雄宣布,該公司將在其消費電子產品的營銷業務中,消除國內與全球市場之間的區別。這一決定是在該公司唯一的日本國內品牌“National”退市,以及重新將其努力重點放在為新興市場開發物美價廉產品兩年后做出的。小松集團是世界上第二大建筑設備制造商(僅次于卡特彼勒公司),它不是在東京總部對其業務單元的運營計劃進行年度審核,而是分別在該公司8個主要市場的每一個進行這項工作,以彰顯這些市場的重要性。

日本企業逐步國際化的另一種方式是與國內競爭對手組成合資企業。在許多情況下,由于成本高、規模小,或者缺乏駕馭國外市場的經驗,這些企業無法競標海外項目,因此,它們可以考慮采取協作方式。我們發現越來越多采用這種方式的例子,包括日立和三菱重工簽訂協議,合作在海外市場建設鐵路系統。

全球化只是達到目的的一種手段。最終的目標是要創建和維系一種利潤增長與價值創造的自我強化循環,獲得更豐富的資產和人才儲備,并為員工和投資者提供一種更具吸引力的價值主張。要實現這些目標有很多困難。許多日本企業必須實行重大變革,但大多數企業在開始全球化進程時都具有相當大的優勢:企業規模,在本土市場的相對優勢,強大的質量標準和服務能力,以及適應老齡化和對數字技術經驗豐富的人口的工作經驗。在撰寫本文時,日本企業還擁有適合進行國際交易的堅挺貨幣。

盡管如此,對于大多數日本企業高管來說,前進的道路似乎困難重重,可以形象地比喻為,站在岸邊眺望大洋彼岸的世界,而這個世界的語言他們很多人都不會說,這個世界的習俗和成功的行為方式似乎與他們自己的完全不同。即使他們已經得出結論,自己企業的一些事物必須變革,但要設想如何使自己的組織走上新的發展方向,可能也相當困難。我們認為,最便捷的路徑就是,通過確保在未來幾年中,讓更快實現全球化成為一項最重要的優先任務,“將企業的航船駛入全球化的潮流之中”。

作者介紹 :

巖谷直行和Brian Salsberg是麥肯錫東京分公司董事,歐高敦(Gordon Orr)是上海分公司資深董事和麥肯錫亞洲區主席。

加多寶

加多寶 IBM

IBM 摩拜單車

摩拜單車 vivo\oppo

vivo\oppo 中興

中興 GOOGLE

GOOGLE